Идеи

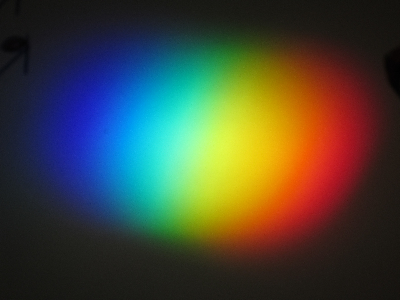

Графическая колориметрическая система основных цветов, устанавливающая закономерность связи между цветовыми параметрами в спектре видимых электромагнитных волн

Статья относится к области физики, разделу волновой оптики, и конкретно, спектру видимых электромагнитных волн солнечного света. В статье приводится графическая колориметрическая система основных цветов (в дальнейшем ГКС), которая была использована в патенте на изобретение «Устройство для колориметрии» автора Г.А. Анкудо BY 11778 C1 2009.04.30 [1](C.109),

Достоинство ГКС в том, что она связывает все естественные цвета солнечного спектра с их цветовыми параметрами: длиной волны, яркостью, насыщенностью и, вновь введенным параметром, процентным содержанием основных цветов в составных. Зная один из них можно, определить все остальные. Параметры связаны не только геометрическим построением, но и математическим расчетом, на основе которого сформулирован угловой закон разложения света в спектр после преломления в среде.

Программный комплекс учета работы цеха МАЗ

Разработана информационная система учета работы цеха ОАО «МАЗ». Данная система предназначена для сокращения этого времени путем автоматизации процесса формирования отчетности автотранспортного цеха. В процессе проектирования данной системы выполнен обзор и выбор технических решений, необходимых для реализации системы. При разработке системы были учтены общие эргономические принципы систем «человек-машина». Разработанная система представляет собой клиент-серверное приложение.

Клиентская часть написана на языке программирования Delphi и представляет собой ряд графических оболочек, с которыми работает пользователь. Клиентская часть состоит из трех модулей, каждый из которых предназначен для решения определенных задач. Первый модуль предназначен для работы с пакетами заказов: просмотр и редактирование графика выделения транспортного средства на год, формирование дополнительных заявок, формирование пакета заявок. Второй модуль используется для работы с путевыми листами: формирование путевых листов, формирование карт выдачи и приема, расшифровка стоимости услуг. Третий модуль представляет собой административную часть. Из нее можно редактировать группы пользователей, добавлять новых пользователей, а также просматривать журнал активности. При входе в систему пользователь вводит пароль. Исходя из этого, он наделяется определенными правами. В зависимости от того, какими правами обладает тот или иной пользователь, ему предоставляется доступ к тем или иным функциям.

Пользовательский интерфейс краудсорсинг платформы

Рассмотрены особенности проектирования пользовательского интерфейса краудсорсинг платформы. Проектирование пользовательского интерфейса один из главных этапов разработки будущего сайта. На этом этапе учитывается все особенности взаимодействия пользователя с системы. Основные элементы системы и их связи описывается с помощью 9 блоков «Канвы бизнес – модели» А. Остервальдера и И. Пинье (рис.1). Проводится анализ конкурентов и их комплексная оценка. Опрос потенциальных пользователей данной платформы. Разработка концепции дизайна будущего сайта с учетом принципов юзабилити. Краудсорсинг — передача определённых производственных функций неопределённому кругу лиц. Решение общественно значимых задач силами множества добровольцев, часто координирующих при этом свою деятельность с помощью информационных технологий. Основной задачей данной платформы будет помощь реализации идей по средствам сайта. Пользователь, зарегистрировавшись на сайте, может искать и участвовать в понравившихся проектах или выдвигать свои проекты находить единомышленников и реализовывать свои идеи.

Рис. 1 – «Канва бизнес – модели» краудсорсинг платформы

Пользовательский интерфейс представляет собой динамический прототип, который позволит на начальных стадиях проектирования увидеть принцип работы системы, устранить большинство недостатков без значительных затрат. Модель данного сайта будет состоять из готовых страниц связанных между собой Axure RP Pro 6.5.0. Для создания графических элементов сайта используется программа Photoshop CS5.

Список использованных источников:

1. Артемий Лебедев. Ководство. Издательство Студии Артемия Лебедева. 2009 – 508с.

2. Якоб Нильсен, Хоа Лоранжер. Web-дизайн. Удобство использования Web-сайтов. Вильямс. 2009 – 376с.

Авторы:

Бородич А.В.

Щеброва А.А. – ассистент, магистр технических наук

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

Стартовый комплекс мощной пушки

Называть этот комплекс мощной пушкой не совсем правильно. В современных пушках создается максимальные давления при взрыве пороха, для того, чтобы получить максимальную скорость снаряда при минимальной длине ствола. Максимальная скорость, получаемая в стволе снарядом, приближается к 3 скоростям звука. Это наиболее приемлемая скорость для большинства пушек, но за счет различных дополнительных устройств эта скорость снаряда может быть увеличена почти в два раза. Естественно, ускорения, развиваемые снарядом на таком коротком разгонном пути, огромны. Для запуска ракет в космос пушки совершенно непригодны.

Предлагаемый стартовый комплекс имеет строгое ограничение для ускорения, развиваемого снарядом в стволе комплекса. Для запуска космонавтов оно не должно превышать восьмикратной перегрузки. А для беспилотных запусков эту перегрузку можно увеличить в два раза. В связи с этими ограничениями длина ствола должна составлять не менее 1500 метров. Но и при этой длине ствола можно получить скорость вылета снаряда не более двух скоростей звука. Для получения трех скоростей звука длину ствола необходимо увеличить в несколько раз, либо увеличивать ускорение снаряда. При этом желательно удалить как можно дальше от поверхности Земли вылет снаряда из ствола пушки. Увеличивать длину ствола над поверхностью Земли до полутора и более километров слишком дорого. Такое грандиозное строительство потребует создание мощного фундамента.

Для этих целей можно использовать рельеф местности. В сейсмически неопасной зоне на плоскогорье высотой в два и более километра над уровнем моря можно построить трубу высотой в 1,5-2 километра. Это позволит снизить ударную волну от вылетающего со сверхзвуковой скоростью снаряда. Ствол стартовой установки опустится ниже мощного фундамента до глубины, равной или ниже уровня моря. Именно на этой глубине будет располагаться стартовый комплекс. Снаряд, разгоняемый в стволе комплекса, является поршнем, как в тепловой машине, которая только напоминает пушку. Возникающие усилия здесь на несколько порядков ниже, чем в обычной пушке. Это значительно повысит срок службы стволовой части.

На фиг.1 изображен стартовый комплекс мощной пушки (атомная станция и криогенное оборудование не показаны):

1 – скальная порода плоскогорья, 2 – железобетонный фундамент, 3 – жесткий каркас ствола пушки.

4 – ствол мощной пушки, 5 – жерло пушки, 6 – глушитель, 7 – сборочные цеха, 8 – собранные снаряды и установленные на автоматическом конвейере для подачи в ствол.

9 – установленный снаряд в ствол пушки через шахту снизу ствола (шахта не показана), 10 – баллоны со сжатым кислородом, установленные вокруг ствола пушки.

11 – баллоны со сжатым водородом, установленные между кислородными баллонами, 12 – камеры сгорания с дозвуковыми соплами, 13 – камеры сгорания, работающие от жидкого водорода и жидкого кислорода.

14 – сверхзвуковые сопла Лаваля, разгоняющие пар вверх по стволу со сверхзвуковой скоростью, 15 – замок, закрывающий ствол пушки (механизм закрытия не показан), 16 – вылетающий снаряд из ствола пушки.

Идеальным топливом для космических ракет является жидкий водород и жидкий кислород. Эти компоненты топлива очень удобно подавать в камеры сгорания, но они очень дорогие. Для обслуживания стартового комплекса жидким водородом и жидким кислородом необходимо иметь атомную электростанцию, где попутно с электроэнергией можно получать компоненты топлива разложением воды при высокой температуре. Необходимы также мощные криогенные установки для сжижения водорода и кислорода. Эти компоненты должны храниться в огромных криогенных емкостях. Все перечисленное оборудование имеется на стартовых комплексах баллистических ракет. Необходим также определенный запас воды в водоеме, который постоянно должен пополняться из реки.

Ракета несет в себе все это топливо и разгоняется вместе с ним, а в описываемом стартовом комплексе компоненты топлива остаются неподвижными. Любой тепловой двигатель предварительно сжимает воздух, а затем в нем происходит сгорание топлива и выделение энергии. В паровых двигателях в котле испаряется вода для получения пара высокого давления. В предлагаемом стартовом комплексе нет необходимости в жидком водороде и жидком кислороде. Полученные продукты распада воды после атомного реактора достаточно охладить и сжать до высоких давлений в компрессорных установках. Этот сжатый водород и кислород хранится в баллонах в непосредственной близости от стартовой установки. Давление в баллонах должно быть выше, чем давление, возникающее в стволе пусковой установки.

Отпадает необходимость в криогенной технике и криогенных сосудах. Это обстоятельство значительно удешевит полет каждого снаряда, сократит технологическое время получения нужного для запуска топлива и окислителя, а от этого зависит скорость стрельбы, то есть количество осуществляемых запусков в единицу времени. Но взамен криогенной техники необходимо установить мощные компрессоры высокого давления и с большой производительностью, а также сосуды высокого давления. Естественно, чем выше скорость вылета снаряда из ствола пушки, тем экономичнее полет, но для сохранения постоянного нужного ускорения при разгоне необходимо удлинять ствол пушки. Это значительно увеличивает стоимость стартового комплекса.

Для эффективной работы стартового комплекса необходимо спроектировать специальные камеры сгорания. Туда под давлением из емкостей подается водород и кислород. Происходит реакция горения, а не взрыва, как в пушках. Температура горения достигает 2500 градусов Цельсия. Для снижения этой температуры через форсунки в камеру сгорания впрыскивается вода, которая мгновенно испаряется, охлаждая при этом стенки жаровой трубы. Объем пара – значительно больше, чем воды, поэтому происходит резкое увеличение объема сгоревшей смеси. Стремительное расширение пара выталкивает снаряд из ствола пушки, а испарившаяся вода снижает температуру образовавшейся парогазовой смеси до заданных пределов.

На всем протяжении разгонного участка труба имеет эффективное охлаждение за счет водяной рубашки. Выделяемая энергия паром в стенки ствола пушки, отводится в окружающий воздух радиаторами, через которые циркулирует охлаждающая вода. Часть воды просачивается на внутренние стенки ствола пушки, за счет чего осуществляется эффективная смазка, уменьшающая трение снаряда о ствол пушки почти до нуля. За счет горячего пара эта вода так же будет испаряться, создавая увеличенный объем пара. Часть пара необходимо выпускать между стенками ствола пушки и снарядом. Этот пар будет обгонять снаряд, проталкивая из ствола воздух, что значительно уменьшит сопротивление воздуха движущемуся снаряду.

По сути дела это тепловой двигатель с бинарным циклом. В авиационных двигателях для горения используется только одна четвертая часть поступившего в камеру сгорания кислорода. Остальной, сжатый компрессором воздух, в горении не участвует. Он используется для снижения температуры газа перед турбиной. В предлагаемом тепловом цикле происходит полное горение кислорода и водорода, как и в жидкостных ракетах. А расширение пара происходит в камерах сгорания, аналогично паровой турбине. По мере разгона снаряда сопротивление воздуха будет нарастать, поэтому необходимо постепенно наращивать давление в камерах сгорания. В подземной части ствола камеры сгорания можно установить на разных высотах. Они автоматически вступают в работу после прохождения снарядом данной высоты.

Такое расположение камер сгорания позволит разгрузить от тепловой нагрузки нижние камеры сгорания и снизить скорость распространения потоков пара по стволу во время запуска снаряда. Ступенчатое расположение камер сгорание позволит разместить в непосредственной близости от камер сгорания максимальное количество баллонов высокого давления с водородом и кислородом. Ведь для того, чтобы разогнать снаряд в стволе пушки до двух скоростей звука требуется огромная мощность теплового двигателя. В замкнутом цилиндре эта мощность выделяется и преобразовывается в полезную работу с более высоким коэффициентом полезного действия, чем выделение энергии в свободное пространство из двигателей ракеты.

Для увеличения экономичности тепловой пушки верхние камеры сгорания можно выполнять в виде сопел, направленных вверх. Из них пар должен вытекать с огромной скоростью вверх, догоняя снаряд и толкая его кинетической энергией пара. В таком случает при вылете снаряда из ствола пушки давление в нем понижается до атмосферного, может даже возникать некоторое расширение. Пар полностью расширяется, выделяя всю свою энергию в разгоняемый снаряд. Для разгона пара в верхних камерах сгорания должно создаваться максимальное давление. Этого можно достичь подачей в камеры сгорания жидкого водорода и жидкого кислорода, а также воды под большим давлением. Значит, без криогенной техники в столь мощной установке не обойтись, но в этом случае необходимый расход жидкого водорода и жидкого водорода уменьшается в десятки раз.

Допустим, что диаметр снаряда приблизительно равен двум метрам, значит площадь, на которую давят газы и пар равна немногим более трех квадратных метров, а вес снаряда составляет сто тонн. При 16 кратном ускорении давление на снаряд должно составлять 1600 тонн (это всего лишь в шестнадцать раз больше, чем тяга четырех двигателей самолета ТУ-160). Один воздушно реактивный двигатель создает тягу 25 тонн в режиме работы с форсированными двигателями. Для создания такой силы тяги необходимо давление в цилиндре немногим более пятидесяти килограмм на сантиметр квадратный. По мере разгона аппарата это давление несколько повысится. В баллонах давление должно быть еще выше, чтобы преодолеть сопротивление по тракту, а также должно учитываться падение давления в баллонах при его расходе.

Большую часть объема ствола пушки после вылета снаряда будут занимать пары воды, которые образовались из впрыскиваемой в камеры сгорания воды, и меньшая часть паров воды, которые образовались от энергии сгоревших компонентов топлива. Эти нагретые пары воды будут подниматься вверх по трубе, создавая в ней некоторое разряжение. В связи с этим следующий запуск произойдет с меньшими потерями на трение с парами воды, обладающими смазывающим свойством. Верхняя часть трубы состоит из расширяющейся сферы, которая является глушителем. Отраженный скачок уплотнения от поверхности сферы будет направлен вверх. Он расширит конус скачка уплотнения, распространяющегося от снаряда, что значительно снизит уровень шума на поверхности земли.

Выпуская снаряды через малые промежутки времени, можно доставить в космос огромное количество необходимых грузов. Повышается надежность каждого полета, потому что стартующая масса значительно ниже, чем при старте космического корабля. Особенно удобно запускать таким способом на орбиту спутники связи и любые другие спутники. Можно также запускать отдельные блоки кораблей, а на орбите производить их сборку. Затем эти корабли стартуют с орбиты Земли к Луне, Марсу, Венере и другим планетам солнечной системы. Таким же способом можно собирать очень мощные корабли, отправляющиеся в путешествие к звездам.

Н.Т.Бобоед

г. Жодино

Реактивный гиперзвуковой снаряд

В еще советском журнале “Техника молодежи” N1 за 1967г. был опубликован очерк инженера С. Житомирского под названием “На пороге космоса. Ракета в стволе пневматической пушки”. В этом очерке предлагается опускать ракету в шахту глубиной в пятьсот метров. За счет энергии сжатого воздуха, хранящегося в огромном резервуаре, ракета разгоняется до скорости звука и вылетает из шахты. Максимальное ускорение в этом разгоне достигает двадцатикратного ускорения свободного падения на поверхности земли. Эта пневматическая пушка предназначена для запуска полезных грузов на космическую орбиту, но для космонавтов она непригодна. Максимальное давление в стволе пушки при запуске ракеты всего сорок атмосфер. Ракета, вылетевшая из ствола, разгоняется первой ступенью за счет ПВРД. По мнению автора, использование в качестве окислителя воздуха, черпаемого из атмосферы, позволит уменьшить стартовую массу ракеты на сорок процентов.

Прошло почти полвека с тех времен, почему же до их пор не используется столь прекрасная идея пневматической пушки? Причин здесь несколько. Применять пневматическую пушку с точки зрения экономичного полета очень невыгодно. Воздух необходимо сжимать мощными компрессорами, а на этот процесс затрачивается огромная мощность. Гораздо экономичнее использовать этот воздух для создания в стволе пушки пара высокого давления. Подобные разгонные устройства успешно применяются в качестве катапульты на авианосцах. Палубный самолет разгоняется на участке в сто метров до скорости, приближающейся к 350 километров в час. Этого вполне достаточно для взлета самолета на такой короткой взлетной полосе. Самолет массой в десятки тонн разгоняется давлением пара, который давит на поршень, движущийся в цилиндре.

Для тяжелых грузов этот стартовый комплекс совершенно не предназначен. Дело в том, что все типы воздушно-реактивных двигателей черпают воздух из разреженной атмосферы. Плотность воздуха слишком мала, чтобы получить достаточную удельную тягу для разгона корабля массой 300 тонн (так указано в очерке – авт.). Удельная тяга ЖРД примерно в 100 раз больше, чем у ВРД. Там кислород в баках находится в жидком состоянии, а его плотность намного превосходит плотность воздуха в атмосфере. Это, пожалуй, основная трудность, которую необходимо преодолеть при создании подобных аппаратов. С помощью воздушно-реактивных двигателей можно запускать грузы в космос, но это должны быть крупногабаритные изделия, обладающие небольшим весом. Например, пустые блоки космических станций, или отсек с космонавтами, где большую часть объема занимает воздух.

На высоких скоростях полета, приближающихся к 20 скоростям звука, камера сгорания прямоточного двигателя должна быть слишком длинной, чтобы топливо успело сгореть в ней. Хотя конструкция ГПВРД очень простая, большая его длина увеличивает вес и габариты всей системы. Для доставки тяжелых грузов на орбиту земли необходимо применять в качестве первой разгонной ступени пороховые ускорители. Эти ступени на невысоких скоростях полета совсем мало уступают ЖРД. К тому же они просты по устройству и могут длительно храниться без применения криогенной техники. Они в два раза дешевле, чем ЖРД, поэтому успешно применяются в качестве разгонных ступеней на современных ракетах. Более того, пороховые ускорители могут содержать в себе большую часть массы всей ракеты.

На фиг.1 изображен реактивный гиперзвуковой снаряд, находящийся в стволе пушки. Пунктирными линиями 9 показано входное устройство, которое раскрывается после прекращения работы твердотопливного ускорителя.

На фиг.2 показан снаряд, летящий на тяге прямоточного двигателя со сверхзвуковым горением топлива.

1 – полезная нагрузка гиперзвукового реактивного снаряда.

2 – топливные баки с горючим и окислителем, в нижней части отсека расположены реактивные двигатели.

3 – створки, перекрывающие входное устройство комбинированного двигателя.

5 – твердотопливный ускоритель.

6 – топливный бак воздушно-реактивного двигателя.

7 – створки для переключения с одного режима работы двигателя на другой.

8 – герметичная крышка, закрывающая воздушно-реактивный двигатель и твердотопливный ускоритель. При выходе снаряда из ствола эта крышка сбрасывается на землю.

9 – створки входного устройства, раскрывающиеся после окончания работы твердотопливного ускорителя.

10 – створки входного устройства, раскрытые на максимальную величину при полете снаряда в разреженных слоях атмосферы.

11 – входное устройство, образованное створками при сверхзвуковом горении топлива в плотных слоях атмосферы.

12 – сверхзвуковое сопло твердотопливного ускорителя.

14 – положение створок сопла при сверхзвуковом горении топлива.

15 – входное устройство, образованное створками при сверхзвуковом горении топлива в разреженной атмосфере.

16 – отсек для парашютов.

17 – камера сверхзвукового горения топлива.

18 – расширяющееся сопло при сверхзвуковом горении топлива.

В предлагаемом варианте снаряд разгоняется воздушно-реактивным двигателем только на сверхзвуковом режиме горения. Этот режим наступает при скорости в 7-8 чисел М. Для того, чтобы пороховой ускоритель не получился чрезмерно большим, снаряд в стволе пушки желательно разгонять до 3-6 чисел М. Это примерно 1-2 километра в секунду. При такой скорости вылета снаряда из ствола пушки возникает взрывная волна огромной силы. Если ствол пушки поднять на высоту в 10-11 километров, то взрывная волна будет не опасна для человека. Сооружать такую высокую башню слишком дорого, достаточно будет высоты при современном уровне техники 4 километра. Еще на 2 километра можно опуститься под землю.

В итоге получается разгонный участок в шесть километров. Для запуска космонавтов скорость вылета снаряда из ствола пушки необходимо ограничить 3 М. Для грузовых запусков скорость вылета может быть повышена в 1,5-2 раза. Для разгона снаряда необходима огромная мощность пара, которую нужно создать при выстреле пушки. Это обеспечивается за счет бинарного термодинамического цикла, описанного в предыдущей статье. Снаряд вылетает из пушки, но его скорости недостаточно для работы воздушно-реактивного двигателя, поэтому снаряд продолжает разгон за счет твердотопливного ускорителя. После того, как полностью отработает твердотопливный ускоритель, снаряд получит нужную скорость полета и раскроются створки прямоточного двигателя.

На определенной высоте снаряд движется за счет окислителя, черпаемого из атмосферы. Полет проходит почти горизонтально с плавным набором высоты. После того, как отработал твердотопливный ускоритель, масса ракеты значительно уменьшилась, поэтому достаточно тяги, создаваемой воздушно реактивным двигателем. Твердотопливный ускоритель занимает весь внутренний пустой объем воздушно-реактивного двигателя. Такая компоновка позволяет уменьшить до минимума габариты снаряда и получить хорошую динамику в полете. За счет воздушно-реактивного двигателя снаряд увеличивает свою скорость почти на 10 М, а это более 3 километров в секунду. Набрав большую высоту, снаряд попадает в очень разреженные слои атмосферы, поэтому створки заборного устройства раскрываются на максимальную величину.

При скорости в 18 М топливо не успевает сгорать в сверхзвуковой камере сгорания, поэтому воздушно-реактивный двигатель прекращает работу и отсоединяется от снаряда. Раскрываются парашюты, за счет которых двигатель плавно приземляется в заданном районе, а снаряд за счет включения ЖРД разгоняется еще примерно на 2 километра в секунду и с первой космической скоростью выходит на орбиту. Дальнейшее движение снаряда зависит от той орбиты, куда необходимо доставить груз. Стоимость доставляемого на орбиту груза снизится более чем в два раза, но строительство пушки значительно дороже современных стартовых комплексов. За счет скорострельности стрельбы и большого количества запусков комплекс окупится всего за несколько лет.

Н.Т.Бобоед

г. Жодино

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕЛКОКУСКОВОГО И СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА

В ряде производств необходимы технологические процессы термообработки (нагрев, сушка, обжиг, плавление, дегазация, дегидратация) опилок, зерна, торфа, песка, пластмасс, снега, различных химических соединений, при этом получается готовый конечный или промежуточный продукт для дальнейшего оформления в коммерческий товар. Известные многочисленные аппараты аналогичного назначения, использующие конвекционные, лучистые, контактные принципы передачи теплоты объекту воздействия, требуют дальнейшего совершенствования с целью снижения капитальных и текущих затрат без ухудшения качества продукта (новые оригинальные конструкции, повышение коэффициента полезного действия, надёжности функционирования, возможность работы с различными энергоисточниками, транспортабельность, ремонтируемость, удобство эксплуатации). Главная физическая особенность предлагаемой конструкции – сочетание конвективного обдувания горячим газовым потоком и контактного нагрева перемещаемого материала горячей поверхностью, при этом охлаждённый материалом участок поверхности вновь нагревается при периодическом его раскрытии (подобие регенерации теплоты). Для высокотемпературных технологий усиливается радиационный теплообмен между, например, факелом и греющей поверхностью.

Корпус 1 (см. схему устройства) представляет собой цилиндр с широким дном, на боковой стенке которого закреплён нижний конус 2 вершиной вниз, оформленной отверстием 3. Оно не касается дна корпуса 1, образуется зазор между линией отверстия 3 и дном. Верхний конус 4 закреплён на опоре 5, имеющей боковые отверстия и опирающейся, в свою очередь, на линию – окружность отверстия 3. Между конусами 2 и 4 по окружности их оснований имеется зазор. По верхним поверхностям конусов 2 и 4 расположены по два на конус радиусы 6, это стержни, на которых смонтированы скребки 7, они имеют люфт для хода вверх/вниз. Количество, расположение, размеры, угол установки их, а также конусность конкретизируются при проектировании.

В журнале «Красивый бизнес», можно найти такую привлекательную вакансию, как менеджер салона красоты, а также многие другие.

Верхние радиусы 6 жёстко закреплены на оси 8, которая связана с электродвигателем 9 с редуктором. Ось 8 шкивом соединена с питателем 10 лопастного типа, играющего роль шлюза. Над питателем 10 установлен бункер 11 для сырья, которое загружается в него внешними механизмами.

Над верхней частью корпуса 1 смонтирован вентилятор 12, всасывающий короб которого подсоединён к полости корпуса 1.

Топка 13 (или газоход от источника горячих газов, например, в виде продуктов сгорания любого топлива) с регулирующими элементами находится сбоку или снизу корпуса 1.

Выгружатель 14 по конструкции и принципу действия аналогичен питателю 10, связан с поверхностью нижнего конуса 2 сбросным каналом 15. Обрабатываемый материал ( на схеме обозначен точечным массивом) из бункера 11 питателем 10, лопасти которого вращаются шкивом от оси 8, подаётся на вершину верхнего конуса 4 и скребками 7 распределяется концентрическими полукругами по конусу 4. Радиусы 6 обходят поверхность конуса 4, скребки 7 постепенно сталкивают материал на нижний конус 2, где аналогично сдвигается к сбросному каналу 15 на выгружатель 14. Скребки противоположных радиусов сметают следы предыдущего поворота, освобождая место для новой порции материала.

Горячие газы (стрелки на схеме) из топки 13 омывают снизу нижний конус 2, входят в отверстие 3, через отверстия в опоре 5 выходят в пространство между конусами 2 и 4 и над конусом 4, обдувая кольцевые валики материала, и вентилятором 12 выбрасываются в атмосферу (или утилизируются другим устройством). Вентилятор 12 создаёт разрежение в корпусе 1, поэтому необходимы шлюзовые характеристики питателя 10 и выгружателя 14. Это улучшает эксплуатацию устройства.

Двигатель 9 осью 8 обеспечивает продвижение материала по всему тракту. Малое количество двигателей (привод вентилятора и перемещение материала — 2 шт) снижает энергопотребление и облегчает управление.

B.C. Северянин,

доктор технических наук, профессор Брестского государственного

технического университета

Селективное обесшламливание калийной руды

Для повышения эффективности обогащения калийной руды может использоваться изобретение, созданное совместно специалистами Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» и Открытого акционерного общества «Белгорхимпром» (патент Республики Беларусь на изобретение №16145, МПК (2006.01): B03D1/004; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченные белорусские организации).

Поясняется, что в технологии производства калийных удобрений известно применение полиакриламида (ПАА) в операции флотационного обесшламливания калийных руд. ПАА обеспечивает флокуляцию глинистых шламов и их переход в «пенный продукт». Частицы сильвина (KCl с минеральными примесями) и галита (NaCl с минеральными примесями) при этом остаются в «камерном продукте» и направляются в цикл флотации сильвина. Недостаток данного метода, по мнению авторов, состоит в том, что он обеспечивает извлечение глинистых шламов из пульп только с низким содержанием нерастворимого остатка – до 3 %. В то же время, высокое содержание в руде нерастворимых глинистых минералов, особенно сернокислого кальция, приводит к увеличению расхода дорогостоящих реагентов-собирателей.

Предложенный способ флотационного обесшламливания калийной руды заключается в том, что руду обрабатывают флокулянтом ПАА и водорастворимым полимерным реагентом-собирателем «Laucosol 103» при его расходе 25 г/т руды.

Подчеркивается, что применение «Laucosol 103» совместно с ПАА в шламовой флотации обеспечивает возрастание селективности извлечения сернокислого кальция в шламовый продукт на 8,3 %, индекса избирательности для этой соли — на 14,7 %, индекса флотации — в 2,3 раза.

Реактивная космическая катапульта на низкой орбите

Космический лифт на низкой орбите предназначен для разгона космических аппаратов, а также для захватывания и сжижения воздуха из атмосферы Земли. Вращающиеся аэродинамические емкости при прохождении плотных слоев атмосферы испытывают большое сопротивление. Для поддержания постоянного вращающего момента, емкость вращается за счет электрического привода, расположенного на станции. Именно поэтому в конструкции применено противоположное вращение аэродинамических емкостей. В этой конструкции происходит максимальное накопление сжиженного воздуха, но это достигается за счет усложненной механики.

Есть второй способ разгона космических аппаратов с полезными грузами, но для поддержания постоянного вращающего момента необходимо разгонять и затормаживать аэродинамические емкости за счет реактивной струи вытекающей из реактивных двигателей рабочей массы. В этом случае захватываемый из атмосферы воздух почти полностью расходуется для создания реактивной тяги. Сжатый и сжиженный воздух необходимо разделить на жидкий кислород, азот и другие составляющие.

Около семидесяти процентов воздуха составляет азот, именно его можно использовать в электрических ракетных двигателях в качестве рабочего тела. Кислород и другие ценные составляющие можно использовать на космических станциях. Кислород необходим для получения воды, но для этого нужно с поверхности Земли доставлять в космос водород. Основная задача реактивной космической катапульты это доставлять полезные грузы на космические орбиты. Применение принципа реактивности значительно упрощает конструкцию катапульты, что очень важно в начальный момент промышленного освоения космического пространства, а производство жидкого воздуха у него незначительное, основная масса его используется для создания реактивной тяги.

На рисунке 1 показан главный вид космического лифта

На рисунке 2 показано сечение А-А.

1 – жилой отсек станции, 2 – емкость для сжатого и сжиженного воздуха, 3 – переходной отсек стыковочных узлов, 4 – стыковочный узел для перекачки жидкого воздуха в буксир.

6 – переходной отсек с осью для шарниров, 7 – центральная бобина, для наматывания троса, 11 – солнечные батареи, 12 – крепление солнечных батарей.

14 – фиксатор троса, 15 – аэродинамические емкости для сжатого воздуха, на которой имеется специальный захват прибывающих с Земли грузов, 16 – аэродинамическое крыло емкости.

17 – обтекатель входного устройства, 18 – входное устройство, 19 – тросы со шлангами центральных рычагов, 20 – раскрывающиеся электрические ракетные двигатели, 21 – шарниры крепления емкости к тросам, 22 – раскрывающиеся тормозные электрические ракетные двигатели.

Реактивная космическая катапульта работает следующим образом.

Принцип работы реактивной космической катапульты полностью совпадает с принципом работы космического лифта на низкой орбите. Отличием является использование жидкого азота в качестве рабочего тела для ракетных двигателей. В связи с этим аэродинамические емкости превращаются в самостоятельные летательные аппараты, способные маневрировать в более широком диапазоне скоростей, высот и бокового перемещения. Но в летательный аппарат емкости превращаются на короткий промежуток времени при движении в плотных слоях атмосферы.

В предложенной катапульте нужно очень точно выходить в заданную точку пространства в строго заданный промежуток времени. Малейшее отклонение по орбите и по времени не приведет к нужному равенству скоростей между катапультой и транспортным средством, доставляющим полезный груз к катапульте. Для доставки полезного груза к катапульте можно использовать самолет с гиперпланом, пушку с управляемым воздушно-реактивным снарядом. Можно разгонять гиперплан на магнитной подушке монорельсовой дороги. Все эти системы в десятки раз снизят стоимость выхода полезной нагрузки в космическое пространство.

При отклонении транспортного средства от заданной траектории летательный аппарат катапульты за счет крыльев может снижаться, разматывая трос. За счет аэродинамических рулей он может отклоняться в одну и другую сторону на десятки километров. Но самое главное, аппарат может в нужный момент включить тормозные ракетные двигатели, и резко снизить скорость. Этот маневр позволит уравнять скорость аппарата катапульты со скоростью транспортного средства. Если необходимо увеличить скорость аппарата катапульты, то это возможно за счет увеличения тяги ракетных двигателей, расположенных с противоположной стороны аппарата.

Маневрирование еще необходимо и после захвата полезной нагрузки, чтобы с минимальным ускорением вывести полезный груз на нужную орбиту. При развороте аппарата катапульты скорость его постоянно увеличивается, а при угле 1800, скорость будет максимальной. За счет отсоединения в этом угле разворота полезной нагрузки, получается необходимая скорость полета в нужном направлении. Подбирая время стыковки и точку в пространстве также можно забрасывать полезную нагрузку на соответствующую траекторию. Более точную корректировку орбиты можно производить ракетными двигателями, расположенными в аппарате полезной нагрузки.

Каждый трос имеет отдельную бобину, на которую он может наматываться (на чертеже это не показано). При маневрировании реактивного аппарата катапульты в атмосфере Земли за счет собственных электрических ракетных двигателей и подъемной силы крыльев, трос должен находиться в постоянном натяжении. Это обеспечивается наматыванием его на бобину с последующей фиксацией специальными электродвигателями. Трос можно также выпускать из бобины на больший радиус вращения для уменьшения центробежной силы. Электрические двигатели при наматывании троса на бобину, преодолевают центробежную силу, действующую только на трос. Аэродинамическая емкость маневрирует за счет подъемной силы крыльев и реактивных двигателей. Торс подтягивается для того, чтобы он не прогибался в пространстве больше допустимой величины.

За счет этого маневрирования обеспечивается плавная стыковка и минимальные перегрузки в результате разгона полезной нагрузки. Для уравновешивания вращающего момента две бобины должны наматываться в одном направлении, а две другие в противоположном направлении. При большем количестве летательных аппаратов каждая вращающаяся бобина должна иметь бобину с противоположным вращением.

В дальнейшем полете после выхода груза из катапульты, он должен использовать собственную рабочую массу. Это маневрирование на орбите не требует большой мощности ракетных двигателей, поэтому предлагаемая катапульта имеет широкий диапазон доставки полезного груза на орбиту. С помощью катапульты можно выводить полезный груз за пределы земного тяготения, то есть к другим планетам солнечной системы. Появится возможность с минимальными затратами энергии добираться до ближайших планет. На орбитах других планет можно будет построить космические поселения, чтобы осваивать их поверхность или использовать для добычи сырья. На Венере невозможно проживание людей, но из ее атмосферы можно добывать различные полезные вещества.

Автор: Н.Т.Бобоед

19.04.2012г.

Космический лифт на низкой орбите

Впервые идею космического лифта предложил К. Э. Циолковский в 1895 году. Трос закрепляется на поверхности Земли и удерживается на орбите за счет действия центробежной силы на противовес. Противовесом может являться астероид или просто свободный конец троса. Со свободного троса проще запускать космические грузы.

В 1960 году аспирант Ленинградского технологического института Юрий Арцутанов в одной из центральных газет опубликовал статью: “В космос на электровозе”, где впервые изложил концепцию “Космического лифта”. Предположительно, такой способ в перспективе может быть на порядки дешевле использования ракет-носителей.

Концепция космического лифта доктора Брадли Эдвардс в отчете NIAC: “Космический лифт – это лента, один конец которой прикреплен к поверхности Земли, а другой находится на геосинхронизированной орбите в космосе (на высоте 100000 км), лента постоянно находится в натянутом состоянии. Скорость капсулы будет составлять 11 км/с. Также можно построить лифт грузоподъемностью до 100 тонн”. Дата запуска космического лифта была намечена на 12 апреля 2018г, но была перенесена на 2031г 22 апреля 2011г.

Создание лифта оценивается 7-12 млрд. долларов США. НАСА уже финансирует соответствующие разработки американского Института научных исследований, включая разработку подъемника, способного самостоятельно двигаться по тросу. Есть несколько вариантов конструкции. Почти все они включают основание (базу), трос (кабель), подъемник и противовес. Основание расположено на поверхности Земли или судна, где прикреплен трос и начинается подъем груза.

Трос должен быть изготовлен из материала с чрезвычайно высоким отношением предела прочности к удельной плотности. Наиболее подходящий материал углеродные нанотрубки. В эксперименте ученых из Университета Южной Калифорнии (США) однослойные углеродные нанотрубки продемонстрировали удельную прочность, в 117 раз превышающую показатель стали и в 30 – кевлар. Удалось выйти на показатель в 98,9 ГПа, максимальное значение длины нанотрубки составило 195 мм. Технология плетения таких волокон еще только зарождается.

Для укорачивания троса предлагается башня высотой до 100 км, которая кроме экономии на тросе, позволяет избежать влияния атмосферных процессов. Еще способ – сделать основание лифта подвижным. Движение даже со скоростью 100м/с уже даст выигрыш в круговой скорости на 20% и сократит длину кабеля на 20-25%, что облегчит его на 50 и более процентов. Если же “заякорить” кабель на сверхзвуковом самолете, или поезде, то выигрыш в массе кабеля уже будет измеряться не процентами, а десятками раз (но не учтены потери на сопротивление воздуха).

На высоте троса в 144000км тангенциальная составляющая скорости составит 10,93км/с. Строительство ведется на геостационарной станции. Это единственное место, где можно причалить космический аппарат. Все грузы, предназначенные для строительства космического лифта, необходимо доставлять на эту орбиту космическими ракетами. Доставка грузов на станцию будет гораздо дороже стоимости всех узлов и материалов, необходимых для столь грандиозного строительства.

Финансирование проекта уже ведется, но до сих пор не решен вопрос перемещения лифта по тросу. Трос имеет переменное сечение по диаметру, поэтому пока неизвестно, каким способом лифт должен с ним взаимодействовать. Неизвестно также, каким путем доставлять на лифт энергию для его разгона. Для приемлемого времени доставки грузов на орбиту лифт должен перемещаться со скоростью гоночного автомобиля. Передача энергии за счет лазерного излучения – далеко не самый экономичный способ транспортировки энергии. В ближайшем будущем не предвидится решения возникших проблем.

Совершенно другое дело, когда космический лифт будет находиться на низкой орбите 120 – 150 километров. На этой орбите скорость вращения станции будет незначительно выше первой космической скорости. Аппараты, вращающиеся вокруг станции, должны входить в плотные слои атмосферы Земли на высоте примерно 80 – 90 километров над уровнем моря. Значит, длина троса, удерживающего аппараты, будет равна 30 – 70 километров в зависимости от выбранной орбиты. По сравнению со 100 тысячами километров троса, который необходим для лифта, расположенного на стационарной орбите – это уже реальная задача.

Вращающиеся емкости имеют аэродинамические крылья, которые за счет подъемной силы крыла удерживают на нужной орбите станцию при подъеме большого количества грузов. Назначение этого лифта не только поднимать грузы с Земли, но и захватывать из плотных слоев атмосферы воздух. В аэродинамической емкости воздух сжимается за счет набегающего потока и за счет расширения подается на станцию по шлангу. Проходя по шлангам, воздух охлаждается, а на станции сжижается. При создании космических поселений в космосе потребуется огромное количество воздуха.

В плотных слоях атмосферы емкости находятся недолго, но этого времени достаточно, чтобы аппарат разогрелся до высокой температуры. Разогрев происходит за счет аэродинамического сопротивления, а также за счет сжатия воздуха во входном устройстве аппарата. Большую часть времени аппарат вращается в сильно разреженном пространстве, где он охлаждается за счет излучения тепловых лучей. После охлаждения он снова попадает в плотные слои атмосферы и снова разогревается. Цикл повторяется. Для запуска космонавтов на орбиту длину троса нужно увеличить в три раза, соответственно увеличится высота орбиты, за счет чего снижаются перегрузки. При увеличении длины троса значительно уменьшится центробежное ускорение, за счет которого разгоняется космический аппарат.

На рисунке 1 показан главный вид космического лифта.

На рисунке 2 показан вид А.

1 – жилой отсек станции, 2 – емкость для сжатого и сжиженного воздуха, 3 – переходной отсек стыковочных узлов, 4 – стыковочные узлы, 5 – стыковочный узел для перекачки жидкого воздуха в буксир.

6 – переходной отсек с осью для шарниров, 7 – центральные маятники, 8 – задние маятники, 10 – шарнир заднего маятника, 11 – солнечные батареи, 12 – крепление солнечных батарей.

13 – ось задних маятников, 14 – шарнир центрального маятника, 15 – аэродинамические емкости для сжатого воздуха, на которой имеется специальный захват прибывающих с Земли грузов, 16 – аэродинамическое крыло емкости.

17 – обтекатель входного устройства, 18 – входное устройство, 19 – тросы со шлангами центральных рычагов, 20 – тросы со шлангами задних рычагов, 21 – шарниры крепления емкости к тросам.

Космический лифт работает следующим образом.

Аэродинамические емкости центрального шарнира вращаются по ходу полета станции. Аналогично вращаются колеса при движении автомобиля, но у колес при соприкосновении с поверхностью Земли нулевая скорость, а у предлагаемой системы эта скорость равна примерно половине орбитальной скорости. Если станция летит по орбите Земли со скоростью, например, 9 км/с, то при минимальном расстоянии аэродинамической емкости от Земли, примерно 80 километров, скорость будет 4,5 км/с. В принципе, можно получить и меньшую скорость полета относительно Земли, если это приведет к снижению стоимости полетов.

После поворота аэродинамической емкости на 180 градусов, она окажется на максимальном удалении от поверхности Земли. Скорость емкости в наивысшей точке (220 километров) будет — 13,5 км/сек. Увеличивая угловую скорость вращения аэродинамической емкости, можно превысить третью космическую скорость. Все зависит от возникающих усилий при вращении и прочности имеющихся материалов. Вращающиеся аэродинамические емкости строго уравновешены, поэтому станция движется по орбите без смещений и колебаний.

На центральном шарнире вращается четыре емкости, их может быть и больше. Задний шарнир вращается в противоположную сторону относительно центрального шарнира. Там тоже все силы уравновешены. Вращаясь в противоположную сторону, аэродинамические емкости проходят в плотных слоях атмосферы с удвоенной скоростью относительно центральных емкостей. Поэтому они будут захватывать больше воздуха, а значит, будут испытывать большее аэродинамическое сопротивление. Для их вращения необходимо прикладывать больший вращающий момент для поддержания постоянных оборотов.

Разгон грузов происходит только за счет центральных аэродинамических емкостей, поэтому для равновесия системы моменты центрального и заднего шарниров должны быть равны. Это достигается постоянным разгоном грузов центральным шарниром. Шарниры не только должны вращаться вокруг оси, но и каждый рычаг может еще дополнительно отклоняться в одну и другую сторону за счет создания вращающего момента электродвигателем. Это позволит подбирать траекторию для надежного захвата груза с транспортного средства, а также уравновешивается сила аэродинамического сопротивления воздуха в плотных слоях атмосферы.

С поверхности Земли полезный груз разгоняется за счет воздушно–реактивных систем: это может быть мощная пушка, стреляющая воздушно-реактивными снарядами или аэрокосмическая система, состоящая из самолетов. Эти системы за счет воздуха могут поднимать полезный груз на высоту 80 километров и разгонять его до скорости 5-7км/с. Набрав необходимую скорость и высоту, воздушный аппарат будет корректировать траекторию в течение определенного времени. За это время космическая катапульта нагонит цель и их скорости сравняются на несколько десятков секунд. На станции за счет отклонения рычага емкость плавно подведут к самолету, автоматический захват жестко соединится с доставляемым грузом, а в это время воздушный аппарат отсоединится от полезной нагрузки.

Освободившееся воздушное транспортное средство возвратится на Землю, а груз будет вращаться вокруг станции, разгоняясь до необходимой скорости. При достижении нужной скорости груз отсоединится от аэродинамической емкости. При этом разгоне груз отнимет у станции определенный импульс, чтобы восстановить свою орбиту аэродинамические емкости имею крылья. За счет подъемной силы крыла емкости ослабят натяжение троса, а неуравновешенная центробежная сила противоположной емкости будет разгонять станцию в нужном направлении. Для этого крылья должны регулировать подъемную силу в нужной точке. Станция за счет подъемной силы крыльев очень жестко опирается на воздух, сохраняя устойчивую орбиту и скорость полета.

Шарниры поворачиваются на осях за счет электродвигателей, вращающихся в противоположных направлениях. Аэродинамические емкости испытывают сопротивление воздуха, а центральные емкости отдают еще часть импульса на разгон полезной нагрузки. Именно поэтому электродвигатели вращаются в противоположные стороны, постоянно соблюдая равенство вращающего момента. За равновесием всех сил должна следить автоматическая система управления. В отличие от космического лифта, привязанного к поверхности Земли, решаются сразу несколько проблем. Полезный груз разгоняется станцией за счет электрической энергии, вырабатываемой солнечными батареями, которая передается по кабелю. Эта система рассчитана на выведение полезных грузов на орбиту с небольшой массой.

Для выведения на орбиту космонавтов и пассажиров, а так же грузов с большой массой, для снижения нагрузки на трос, их разгон необходимо ограничить 10 ускорениями свободного падения. В этом случае длину троса необходимо увеличить более чем в три раза, а маневрирование в плотных слоях атмосферы производить за счет изменения длины троса. Соответственно и размеры всей системы значительно возрастут, но это уже получится другая конструкция системы, которая рассмотрена в следующей статье. Основное назначение предлагаемой системы заключается в том, чтобы всасывать разреженный воздух, переводить его на более высокую орбиту, а там сжижать.

Сжиженный воздух отсасывают прибывающие к стыковочному узлу буксиры, и доставляют столь ценный продукт на другие космические станции. Одновременно с закачкой воздуха центральная емкость захватывает небольшие полезные грузы, разгоняет их и переводит на более высокую орбиту. Постоянное движение потока воздуха по шлангам к станции, то есть к оси вращения, создается вращающий момент, который снижает нагрузку на электродвигатели. Предлагаемая система удешевит доставку грузов на орбиту в десятки раз. Появится возможность создавать в космосе космические поселения, в которых будут жить космические жители.

Автор: Н.Т.Бобоед

14.02.2012г.

От вариатора к движителю

В этом материале показана возможность создания транспортных средств новой структуры и высокой экономичности на основе принципиального изобретения в технической механике и соединения его с IP-технологией.