Загадки радуги

Назад в рубрикуГ.А. Анкудо

О радуге известно многое, но с ростом научных знаний появляются новые возможности для разгадки этого привлекательного таинственного и удивительного явления природы. С помощью геометрических построений и известных законов физики удалось доказать, что радуга это естественная стереограмма из множества освещенных солнечным светом дождевых капель перед глазами наблюдателя. Удалось объяснить появление радуг за фиолетовым цветом, и расширить закон изменения длин электромагнитных волн в угловой развертке спектра, описанный в ГКС (журнал «Изобретатель» №1 2015), для невидимой коротковолновой части солнечного спектра.

Радугу можно наблюдать самому, взяв в руки распылитель воды. Чтобы увидеть радугу, нужно встать спиной к солнцу, тень от наблюдателя будет впереди. Лучше всего видна радуга на темной поверхности, то есть, нужно стоять лицом к какой-нибудь тени, а брызги от распылителя должны быть на солнце. Когда радуга хорошо видна, она состоит из двух частей. Основная радуга, более яркая. По наружной дуге, она имеет красный цвет, по внутренней дуге синий и фиолетовый. Вторая радуга более бледная, расположена дальше первой по большей окружности. Менее яркая она потому, что является отражением первой. Лучи второго отражения выходят из капли под другим углом, несколько большим, чем лучи первого отражения и могут достичь глаз только от капель, расположенных на окружностях, имеющих большие радиусы, чем окружности первичной радуги. Цвета ее перевернуты, т. е. расположены в обратном порядке. Ближе к основной радуге – красный, а наружу, по большей окружности – синий и фиолетовый. Между радугами, т.е. между окружностями красного цвета, пространство более темное. Чем темнее фон, на котором образуется радуга, тем темнее пространство между ними.

Радуга видна нам как круг, в центре которого, расположена тень от нашей головы. Днем радуга внизу. Чем выше солнце, тем ниже радуга. Ее можно увидеть у самых ног, где она как бы замыкается в круг. Верхняя часть ее кажется расположенной дальше от нас. Она не находится в одной плоскости с тенью от головы, хотя радиус ее совпадает с размером тени.

Радуга не зависит от положения распылителя, т.е. от его перемещения в поле зрения. Она неподвижно стоит на одном месте, вокруг тени от нашей головы. Значит, каждая капля в радуге излучает цветной луч в одном, определенном, направлении по отношению к глазам наблюдателя и лучам солнца. Так как в распылителе капли разной величины и не все круглые, то, следовательно, радуга (ее положение) не зависит от величины капель и от их количества. Почему же она неподвижна? Для ее существования необходим дождь – эти быстро летящие капли дождя, а она неподвижна. Получается, что каждый цвет находится на определенном месте относительно глаз и оно стабильно.

Каждая капля несет в себе отражение Солнца, как от наружной — выпуклой, так и от внутренней — вогнутой, поверхности. Лучи Солнца, отражаясь от наружной — выпуклой, поверхности капли, рассеиваются, мы видим уменьшенное изображение Солнца, белого цвета, которое воспринимаем, как блеск воды.

Если отражение исходит от дальней внутренней вогнутой стенки капли, то оно становится цветным, так как было, подвержено дисперсии, при вхождении луча в каплю. Лучи одного цвета, отражаемые от вогнутой поверхности капли, собираются вместе, усиливая отражение. Мы видим, как бы вспышку, цвета. Каждый цветной огонек – это цветное отражение Солнца.

В Википедии есть такое объяснение этому. Цвета выходят из капли в виде воронок, вложенных друг в друга. Каждая имеет свой цвет. Вот и получается, что до наших глаз доходят лучи то от одной воронки, то от другой. Каждая воронка под своим углом.

Все капли идентичны по отношению к солнечным лучам. Солнечные лучи падают на любую каплю с одной стороны и занимают на каждой капле место, равное величине окружности капли. Все они преломляются, а затем отражаются под определенными углами относительно падающего на каплю солнечного луча. Благодаря подобию капель, углы преломления и углы отражения в них также подобны. Шарообразные капли обладают осевой симметрией, поэтому цветные лучи с одинаковыми углами преломления, после отражения от вогнутой поверхности капли собираются в цветные воронки. Все цветные воронки представляют собой цветные отражения солнца. Казалось бы, мы должны видеть множество сияющих отражений солнца, но свет от воронки это не свет от светящегося шара, испускающего лучи во все стороны. Свет от воронки можно увидеть с любой стороны, но только под определенным углом. То есть свет от воронки достигает глаз человека под определенным углом. Поэтому человек видит свет только от тех капель, которые посылаю свет под углами приблизительно от 40° до 40°+1,7°, относительно направления солнечных лучей. Они образуют цветную дорожку шириной 1,7°, которая и есть радуга.

Поскольку все капли состоят из одного вещества – воды, то преломление происходит одинаково во всех каплях.

Если присесть, то радуга опускается, значит, действительно имеется геометрическая зависимость между солнечными лучами, глазами, каплями дождя и тенью от наблюдателя. Однако радиус радуги от изменения роста, а, следовательно, и тени, не изменяется. Можно сделать вывод, что радиус радуги не зависит от роста человека. Следовательно, он не зависит и от высоты, с которой рассматривается радуга. Но, с другой стороны без присутствия человека, его глаз, невозможно выявить присутствия конуса. Углы преломления всегда одинаковы, следовательно, конус, построенный исходя из величины углов преломления, идущих от капель дождя, отражающих свет под углами 40°+1,7°, по отношению к солнечным лучам, также является постоянным физическим телом, хотя и виртуальным. Конус связан с солнечными лучами постоянством углов преломления, и вместе с солнечными лучами поднимается и опускается. Когда солнце клонится к закату, лучи его поднимаются вместе с конусом.

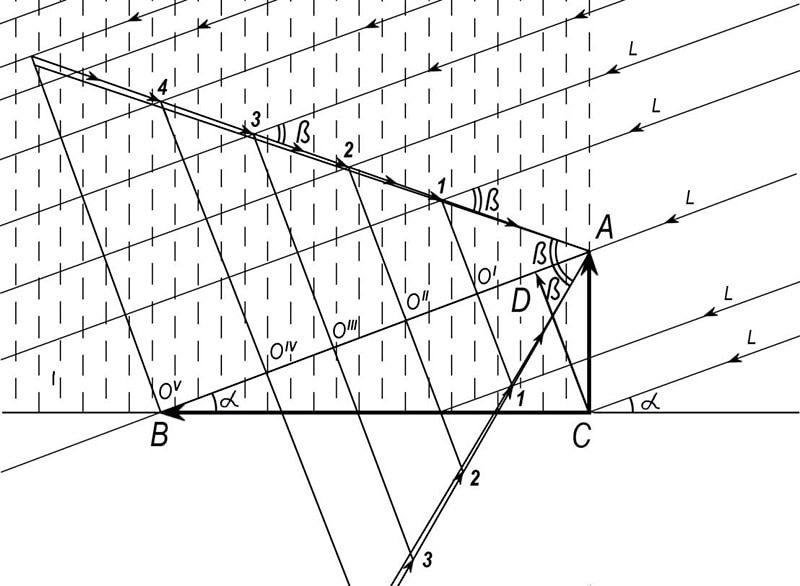

Теперь можно сделать заключительный вывод о том, что же такое радуга. Это становится понятным при рассмотрении приведенного ниже чертежа.

Итак, лучи Солнца (L), которые у нас на Земле можно считать параллельными, падают сплошным потоком под углом α, который на данном чертеже выбран равным 20°. Наблюдатель изображен в виде стрелки, обозначенной АС. Тень от него – ВС. Луч солнца, рисующий эту тень, АВ. Назовем его основным (или солнце-затылок-тень от головы, или высота конуса). Угол отражения преломленных лучей β, равный 40°, отложен по обе стороны основного луча, от точки А. Из той же точки отложен угол 40°+1,7°. Стороны этих углов являются образующими конусных поверхностей, в основании которых лежит радуга. Точки пересечения образующих конуса с лучами солнца (L) обозначены: 1, 2, 3…. В этих точках преломленные и отраженные в каплях солнечные лучи направляют свет к глазам наблюдателя под углами от 40° до 40°+1,7. Окружности описанные образующими конуса 1, 2, 3…, представляют собой радуги, по большому кругу которых расположены светящиеся капли красного цвета, а затем в порядке уменьшения, светящиеся капли остальных цветов до фиолетового, как и в радуге, расположенной в основании конуса. Однако таких окружностей может быть очень много, в массиве дождя, освещенного солнечным светом и состоящего из капель, пролетающих в один момент через поверхности конуса. Внутри и снаружи поверхностей конуса светящихся капель не видно, так как свет от них идет под другими углами и не доходит до наблюдателя.

Таким образом, перед глазами наблюдателя есть светящиеся поверхности конуса разных цветов. Поскольку все они состоят из отдельных светящихся капель, то есть прозрачны, как сам дождь, то для наблюдателя они сливаются в одну радугу. Так точки 1, 2, 3…, лежащие на одной образующей конуса, приходят к глазам наблюдателя под одним углом, и сливаются для него в одну точку красного цвета.

Рис. 1.

Так же в одну точку сливаются все центры этих окружностей (О,, О,,, О,,,…), и наблюдатель видит их, как тень от своей головы. Глаза наблюдателя сосредотачиваются на каком-то одном из своих фокусов, причем на любом, где он видит окружающие предметы. Так один человек видит радугу. Другой видит другую радугу из освещенного солнцем массива дождевых капель, часть из которых пролетает в один момент, через поверхности его конуса, откуда свет капель может попасть именно в его глаза.

Попытаемся понять, почему же радуга неподвижна. Она возникает во время дождя, от быстро падающих капель или от подвижного распылителя и удивляет своей неподвижностью. Очевидно, происходит это благодаря существованию постоянства некоторых физических величин, участвующих в образовании радуги. Это:

во-первых – параллельность солнечных лучей,

во-вторых – шарообразность капель,

в-третьих – постоянство углов падения и отражения, а также углов преломления для каждой длины электромагнитной волны солнечного света,

в четвертых – капли, свет от которых может попасть в глаза наблюдателя, проявляют это свойство только на конусообразной поверхности, образованной светом, исходящим от разноцветных светящихся капель, отражающих преломленные лучи солнца под углами от 40° до 40°+1,7°, поэтому светящаяся конусообразная поверхность также является постоянной для неподвижного наблюдателя,

в пятых – дождевые капли, способные донести свой свет до глаз наблюдателя существуют не на какой-то плоскости, где мы видим радугу, а в любой части конусообразной поверхности, расположенной в толще дождевого массива, освещенного солнцем. Наш глаз фокусируется на одной, удобной для восприятия радуги поверхности пространства, и воссоздает свою радугу. Дело в том, что рядом с каплями дождя нет никаких предметов, по которым бы мы знали, что они находятся рядом с радугой и говорили бы об ее положении. Мы знаем о расположении предмета, если имеются ориентиры, положение которых нам известно. Радуга потому кажется неподвижной, что силой нашего зрения закрепляется на одной поверхности. Это явление подобно тому как, например, если смотреть на сетку рабица, состоящую из одинаковых ромбов, то можно представить ее на другой поверхности ближе или дальше от нас находящейся, за счет изменения фокусного расстояния глаз и за счет однообразия рисунка сетки. В этом и состоит магия радуги, то мистическое, что мы чувствуем в ней, а именно то, что мы видим ее не там, где она создается, а там, где наши глаза способны ее зафиксировать с помощью подвижности фокусного расстояния. Можно сказать, что радуга является естественной стереограммой, в которой из множества светящихся капель дождя, создается зрительный образ.

Остается пока не объясненным такое явление, как появление за фиолетовым цветом радуги еще одной или двух радуг меньшей ширины, непосредственно примыкающих к основной. Наблюдая радугу можно заметить, что небо за красным цветом радуги более темное, чем за фиолетовым. Можно сделать следующее предположение. Волны красного цвета, имеющие наибольшую длину волны, расположены на большом расстоянии от самой светлой части радуги от ее центральной части. Следующие за красным цветом электромагнитные волны расположены еще дальше от самой яркой области спектра, не имеют достаточной яркости и принадлежат к невидимому диапазону электромагнитных волн солнечного света, то есть можно считать, имеют цвет черный. Цвет неба за фиолетовым цветом радуги светлее, чем за красным. Волны фиолетового цвета имеют меньшую длину волны и расположены на расстоянии меньшем от центральной части радуги, по сравнению с лучами красного цвета. Следовательно, они далеки от черного цвета и могут иметь свои цвета. Располагаются они приблизительно в том же порядке, как цвета радуги. Поскольку длины волн уменьшаются, то следующие за фиолетовым цветом радуги, имеют меньшую ширину. Эти идеи возникли благодаря работе над статьей «Графическая колориметрическая система основных цветов, устанавливающая закономерность связи между цветовыми параметрами в спектре видимых электромагнитных волн», опубликованной в научных публикациях журнала «Изобретатель» № 1 за 2015 год. В статье изложены новые идеи о цвете, новый взгляд на результат дисперсии, как на угасание преломленных лучей света, то есть на переход цветов от белого к черному, происходящий по двум цветным путям длинноволновому и коротковолновому.

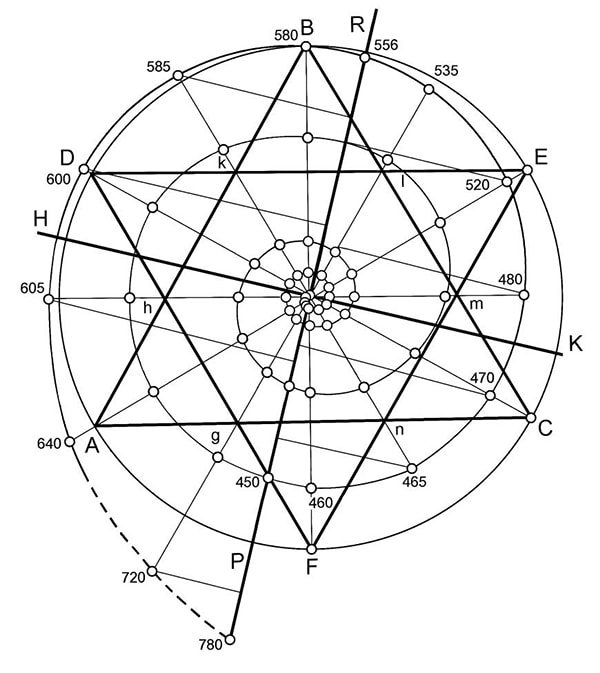

Рис. 2.

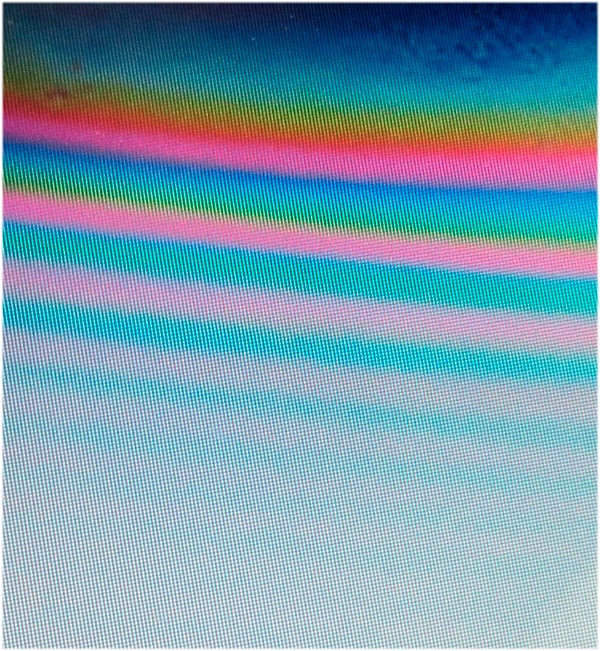

Вышеуказанные предположения позволяют продлить далее спираль локуса (Рис. 2). Для того чтобы более точно воссоздать спираль, необходимы измерения длин электромагнитных волн в радугах, непосредственно примыкающих к основной радуге, со стороны фиолетового цвета. Однако уже сейчас можно сделать вывод о том, что локус коротких волн невидимого диапазона продолжается вокруг цента шестилучевой звезды графической колориметрической системы (ГКС) в виде спирали. Здесь яркость находится в центральной части шкалы яркостей. Поэтому понятно, почему небо за фиолетовым цветом радуги светлее, чем небо за красным цветом радуги. Это хорошо иллюстрирует Рис.3, сделанный с фотографии радуги, путем увеличения с помощью вогнутого зеркала. Самым темным цветом коротковолновой части спектра является цвет фиолетовый, длина волны которого 450 нм, и который расположен на оси PR. При уменьшении яркости источника спектра он становится черным. Следующие за ним в порядке уменьшения короткие электромагнитные волны принято считать невидимой частью спектра. Однако, как выяснилось благодаря изучению радуги, электромагнитные волны коротковолнового диапазона (меньше 450 нм) обладают большей яркостью, а пределом их величины яркости является яркость в центре O системы ГКС. Невидимыми же их можно считать только за счет их малого размера. На фотографии (Рис. 3), сделанной с большим увеличением обычного снимка радуги, после фиолетового цвета, их можно увидеть около десяти. Остается предположить, что спираль локуса вокруг центра системы ГКС может являться инструментом для более глубокого изучения области «невидимого» коротковолнового диапазона электромагнитных волн.

Рис. 3

Смотрите видео фильм «Радуга всегда с тобой».

Компьютерная графика: Г.С. Грак

Автор: Г.А. Анкудо

Контакты автора: Vel. +375291255521,

Email: aga338@mail.ru

29.12.2015