- — гидроосмотический (как описано выше),

- — обратный электродиализ (диффузия ионов через анионо- и катинообменную мембраны к электродам),

- — адиабатного расширения пара (разность давлений пара над растворами разных концентраций),

- — электрохимический (ток на электродах в растворах разной концентрации, разделенных пористой перегородкой),

- — механохимический (циклическое сжатие-расширение некоторых веществ при соприкосновении с растворами разных концентраций),

- — замораживание (давление льда с использованием более холодной морской воды) [2].

К ПОИСКУ НОВЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Назад в рубрикуПрофессор, д.т.н. Северянин В.С. Брестский государственный технический университет

Введение

Как известно, Республика Беларусь не обладает существенными природными ископаемыми органическими или ядерными энергоресурсами. Нефть юга страны не покрывает и десятой доли потребного количества для своих нужд. Перспективные ее залежи только исследуются, но ожидаются большие технические и экономические затруднения при извлечении из труднодоступных глубин. Имеющиеся незначительные отложения сланцев и бурых углей характеризуются настолько низким качеством (зольность, влажность, содержание серы), что даже не ставится вопрос об их освоении.

Возобновляющиеся энергоресурсы, представленные растительной биомассой, солнечным излучением, воздушными и водными течениями, геотермальным теплом могут быть эффективным лишь в немногих частных случаях. Им присущи недостатки, проявляющиеся особенно в Беларуси: низкая плотность энергии, низкая удельная мощность, непостоянство во времени, зависимость от погоды, необходимость дополнять энергоустановки аккумулирующими устройствами, дублирование традиционными энергогенераторами, малое число часов использования в году. Кроме того, эти энергоресурсы не свободны от негативного влияния на окружающую среду (низкочастотный шум, вибрации, тепловое загрязнение, выбросы, большие занимаемые территории).

Единственным положительным мощным фактором расширения производства электроэнергии в Беларуси в настоящее время является ядерная энергетика. Однако как источник энергии, так и конструктивная технология являются для нас заграничными со всеми последствиями [1].

Поэтому насущной проблемой является не только всестороннее энергосбережение во всех отраслях, но и поиски новых энергоресурсов, способных научно, технически, экономически обоснованно быть примененными в стране. Одним из таких ресурсов является градиент солености, базой которого могут служить залежи калийных солей, которых в республике существенно большое количество, а также наличие речных и озерных пресных вод.

Физика действия градиента солености

Общая идея действия градиента солености подчиняется второму закону термодинамики – возрастание энтропии системы вследствие выравнивания концентраций, сопровождающееся механическими, тепловыми, электрическими и др. эффектами. Наиболее простой пример – осмос: стремление разбавителя пройти сквозь полупроницаемую стенку на сторону крепкого раствора с увеличением давления на этой стороне. Так, для системы морская вода – пресная вода, осмотическое давление достигает 2,5 МПа – это перепад уровней этих жидкостей 250 метров.

Естественно, заманчиво использовать этот потенциал для выработки полезной энергии. В [2] приведены такие величины теоретической мощности, которую можно получить для следующих рек (млн. кВт): Амазонка – 470, Ла-Плата – 170, Конго – 120, Янцзы – 47, Ганг – 43, Миссисипи – 39.

Во избежание строительства крупных плотинных сооружений, что весьма затруднительно в районе дельты или эстуария крупной реки, можно использовать принцип, предложенный в [3]. В этом примере осмотический перепад уровней создается на вверх, и вниз, т.е. между двумя стенами, опускающимися вниз от уровня моря/реки до дна, создается пространство, дно которого – нижний уровень, образующийся от «высасывающего» действия осмотических элементов. Разность уровней позволяет установить в стене гидроагрегат, работающий на речной воде. Осмотические элементы расположены в другой стене, они подают «высасонную» воду в морской акваторий. Такую «осмотическую ГЭС» можно организовать в виде скомпонованных больших колодцев, при этом в большом количестве.

Для преобразования энергии градиента солености можно выбрать разные методы:

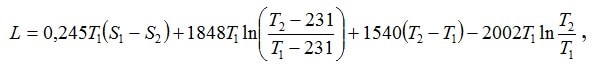

В работе [2] предлагается следующая приближенная формула для оценки удельной максимальной работы равновесного термодинамического процесса преобразования градиента солености:

где L – удельная работа, Дж/кг; S1, S2 – соленость жидкостей, ‰, S1>S2; T1, T2 – абсолютная температура для соответствующей солености, K.

Теоретическая мощность N обусловлена расходом жидкости с меньшей соленостью (для пресной воды S2=0) с расходом M кг/с:

![]()

а реальная мощность энергоустановки:

![]()

где ε ~0,5 – степень использования начальной разности соленостей; η~0,6 – учет всех энергетических потерь [2].

Оказывается, в данном явлении существенную роль играет также температура обоих компонентов, а именно: температура пресной воды должна быть не ниже соленой.

Таким образом, физика процесса выработки энергии из ресурса на базе природной соли основана на сочетании компонентов разных концентраций и определенной разделяющей их среды в виде мембран, пористых перегородок, камер, а также выводящих полученную энергию устройств.

Некоторые предлагаемые схемы реализации метода

Непосредственно на месторождениях калийных солей можно организовать получение электроэнергии, кроме добычи полезного минерала [4]. Через покрывающие породы бурят вертикальную скважину в соляную залежь, скважину обсаживают трубой, внутрь устанавливают водоподающую трубу, которая имеет отверстия и покрыта полупроницаемой мембраной. По водоподающей трубе подается пресная речная вода, она через отверстия заполняет пространство между стенками скважины и водоподающей трубой. Пресная вода, соприкасаясь с солевой залежью, образует рассол. Таким образом – внутри водоподающей трубы находится пресная вода, снаружи – вода с высокой концентрацией соли. Благодаря полупроницаемой мембране происходит осмос, при этом образуется осмотическое давление, так как пресная вода стремится разбавить соляной рассол. Под действием этого давления соляной раствор поднимается на поверхность, через отводящую трубу попадает на турбину с электрогенератором, вырабатывается электроэнергия, а раствор является продуктом добычи. Таких скважин может быть несколько на одной залежи.

Осмотическое давление можно использовать в теплоэнергетической установке [5]. Известно, что в цикле Ренкина (паросиловые установки на теплоэлектростанциях) давление создается питательным насосом. Эту функцию может взять на себя осмотический элемент. В этом случае электропривод питательного насоса не требуется, чем повышается КПД-нетто всей энергоустановки. Здесь разбавителем является конденсат после конденсатора турбины, подогретый рециркуляцией горячего соляного раствора через теплообменники, а крепкий раствор образуется в парогенераторе, обогреваемом продуктами сгорания топлива. Пар под давлением подается в паровую турбину с электрогенератором.

В двигателях с твердотельным рабочим телом [6, 7] можно использовать материалы, способные сокращаться и удлиняться в зависимости от среды, в которой они погружены. Особенность этих двух двигателей – малое изменение размеров при значительных механических усилиях, что используется для производства механической энергии.

При рассмотрении вариантов энергоустановок, работающих на градиенте концентраций, в частности – солености, следует ожидать некоторых определенных трудностей.

Во-первых, особенность диффузии через мембраны и перегородки обуславливают требование большой поверхности перехода, т.е. габариты осмотических элементов велики. Конструктивными ухищрениями трудно ослабить этот недостаток.

Во-вторых, мембраны и пористые перегородки изготавливаются из дорогого полимерного материала по сложной технологии.

В-третьих, очистка капилляров представляется сложной задачей, в частности – для природной речной воды.

В-четвертых, разбавленный рассол, согласно принципу Ле-Шателье, должен постоянно удаляться, и его утилизация не всегда приемлема; хорошо, если это – продукт как сырье для другого технологического процесса. Могут возникнуть экологические вопросы.

В-пятых, плотность потока энергии все-таки мала, требуется интенсификация процесса, привлечением тепловых, химических и др. усилителей, например, Солнца, геотермии, горения, ядерных принципов.

Самый главный сдерживающий фактор технического применения метода – совершенно недостаточное теоретическое и практическое исследование его, отсутствие проверенных, надежных, выгодных технических разработок, а также заинтересованности органов, от которых зависит разработка и внедрение новой техники, — видимо, — из-за отсутствия соответствующей информации.

В силу выше сказанного, — предлагается следующая энергетическая установка. Имеются две ванны – с крепким раствором соли и с пресной водой, над ними – конструкция из удлиненных элементов (ленты, шнуры, стержни и т.п.), собранных так, что они попеременно могут опускаться то в одну, то в другую ванну. Материал элементов реагирует удлинением/укорочением в зависимости от реакции на среду, т.е. речь идет о механохимическом принципе. Механическое перемещение передается на электрогенератор и используется для поворота элементов. Принцип проверен на увлажнении/сушке нити, прообразом служили двигателем по [6, 7].

Заключение

1. Естественно, до практической, коммерческой реализации принципа энергопроизводства на основе градиента солености еще далеко, однако имеющийся природный ресурс – залежи калийных солей и пресная речная и озерная вода – заставляет изыскивать возможности его также и энергетического применения.

2. Необходимы исследования с целью повышения плотности потока энергии в рассматриваемом явлении, повышения эксплуатационных качеств элементов энергоустановок, вести поиск наиболее эффективных компонентов и конструкций с учетом взаимодействия с окружающей средой.

3. Целесообразно расширить информацию о данном направлении возможного развития малой энергетики, чтобы убедить научных работников, специалистов промышленности, изобретателей, общественность в необходимости поиска новых энергоресурсов в нашей стране.

Литература

1. Использование возобновляющихся источников энергии в Беларуси // Северянин В.С. // Вестник Брестского государственного технического университета (2), 2014 г.

2. Градиент солености в океане – источник энергии // Акуличев В.А. и др. // Энергетика-Известия ВУЗов, №8, 1985 г.

3. Гидроэнергетическое сооружение // Северянин В.С. и др., авторское свидетельство СССР №601347, Е02В9/00, 1978 г.

4. Осмотическая скважина // Северянин В.С. и др. // Журнал «Изобретатель» №1, 2014 г.

5. Теплоэнергетическая установка // Северянин В.С. Патент РБ №6281-С1, F01K27/00, 2004 г.

6. Двигатель // Северянин В.С. Патент РБ №5624-С1, F03G7/06, 2003 г.

7. Двигатель // Северянин В.С. Патент РБ №6207-С1, F03G7/06