АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УСТРОЙСТВ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ГОРЕНИЯ

Назад в рубрикуСеверянин В.С.

Введение. Устройства пульсирующего горения, основанные на высокофорсирован-ной технологии сжигания топлив, позволяют за счет интенсификации горения и тепломассообмена уменьшить габариты топочных агрегатов, теплообменников, сократить расход энергии на подачу воздуха и удаление продуктов сгорания, уменьшить выброс вредных веществ [1, 2].

Достоинства метода достигаются особой аэродинамической структурой, т.е. геометрическими и компоновочными решениями, дающими нестационарные, пульсирующие потоки сред – воздуха для горения и выделяющихся продуктов сгорания.

Физика действия устройств, теплоэнергетические особенности, терминология и пр. описаны в [2].

Наряду с изучением тепловых явлений большое значение имеет раскрытие закономерностей движения газовых сред в этих устройствах.

Конструктивное оформление нестационарных потоков. Устройство, или камера пульсирующего горения (КПГ) состоит в общем случае из системы топливоподачи, для твердого топлива – золошлакоудаления, тягодутьевых машин. КПГ гармонического типа должна включать [2]: камеру воспламенения с форсункой (горелкой), резонансную трубу, клапан, а КПГ релаксационного типа – емкость (накопитель), элементы воздухо- и топливо подачи.

КПГ гармонического типа оборудуется только пусковыми запальниками (удаляемыми из КПГ в рабочих режимах); релаксационные КПГ могут иметь и постоянно действующий периодический запальник (КПГ с вынужденными колебаниями).

В описываемых ниже системах КПГ приводятся только основные элементы. Можно будет заметить, что некоторые детали КПГ функционально объединяются в одном органе.

Для устройства слоевого пульсирующего горения, кроме слоя горящего топлива (значит – колосниковой решетки разного типа), обязательно необходим резонирующий канал.

Ниже приводятся примеры устройств, разработанных и испытанных автором.

Очевидно, в организации аэродинамического режима КПГ огромную роль играют ее клапаны, установленные на всасывающем конце КПГ по воздушному тракту [3].

Важно заметить, что в одних КПГ клапан явно выделяется как отдельный самостоятельный орган КПГ, в других его трудно выделить конструктивно (например, в спиральной КПГ клапан – это начало резонансной трубы, ее внутренний виток).

Клапаны КПГ разделяются на два основных типа: механические клапаны (МК) и аэродинамические клапаны (АК).

Основной критерий этого деления – наличие движущихся элементов (МК) и их отсутствие (АК). МК бывают: лепестковые, роторные, флажковые, свободные; управляемые и неуправляемые.

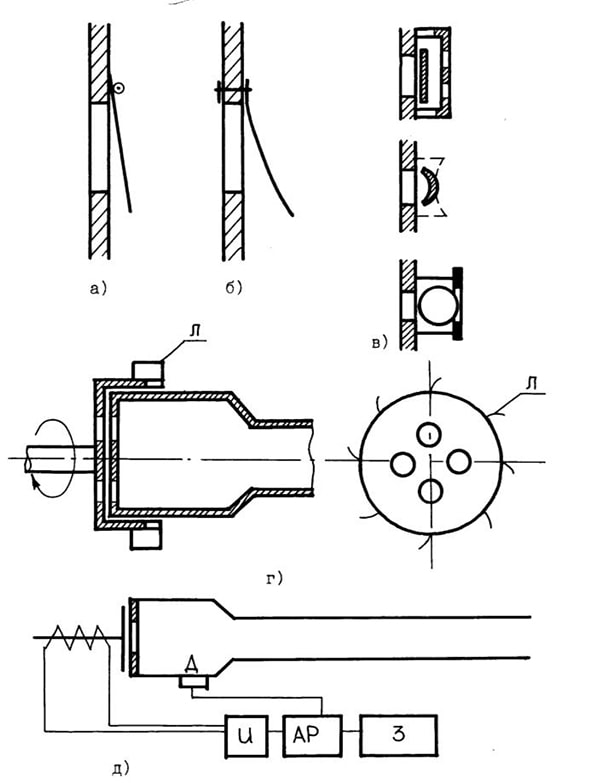

Флажковый МК – это поверхность, вращающаяся на шарнире (см. рис. 1а), пропускающая среду в одном направлении и перекрывающие ее расход в обратном; лепестковый МК – это поверхность, работающая на изгиб (рис. 1б). В свободных МК незакрепленное тело (диск, конус, сфера, шар и т.д.), увлекаемое потоком, перекрывает обратный расход газов. В этих МК обязательны ограничители или направляющие (рис. 1в). Роторные клапаны – это вращающиеся определенным образом перекрывающие окна пропуска воздуха (см. рис. 1г). Вращение МК может осуществляться специальным двигателем или автоматически; при помощи лопаток Л, как показано на рисунке. Клапаны «а, б, в» полностью управляются потоком; клапаны «г» допускают внешнее воздействие на работу клапана. Таким образом – роторный МК – управляемый клапан. Все МК можно выполнить управляемыми – например, по схеме «д» рис. 1. Здесь АР – автоматический регулятор, Д – датчик обратной связи, З – задатчик программы работы, И — исполнительный орган.

а — флажковый, б — лепестковый, в — свободный, г — роторный, д — управляемый

Рис. 1. Схемы механических клапанов

Конструктивное оформление МК может быть различным. Очень важным для работы КПГ является компоновка МК. Трудности конструкторского характера – это размещение большого количество МК на минимальном пространстве.

Основной недостаток МК — их недолговечность. Известно мало работ, по поиску соответствующих материалов для рабочих элементов МК. Однако следует указать, что ресурса лепестковых МК было достаточно для полета немецких ФАУ-1.

Аэродинамические клапаны АК не имеют подвижных элементов. Механизм их действия намного сложнее работы МК. Как правило, АК работают с обратным пропуском газов, что является их основным недостатком.

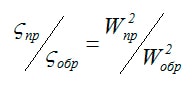

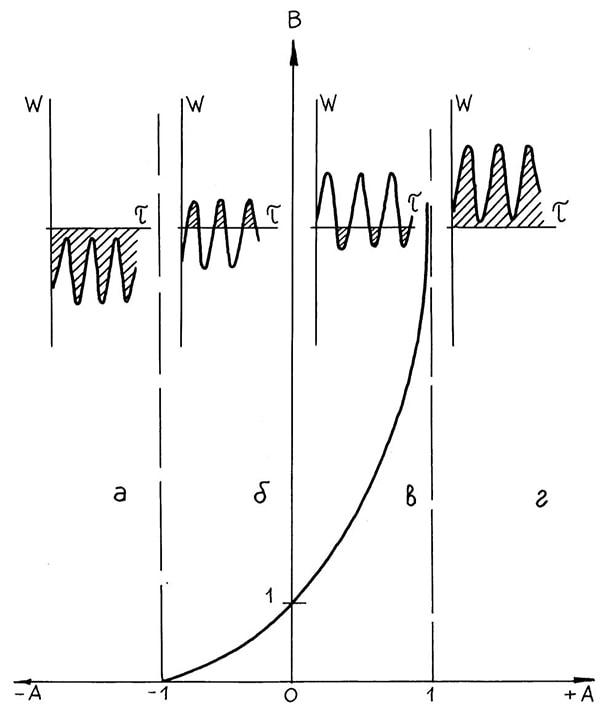

Обычно имеется ввиду, что коэффициент аэродинамического сопротивления в прямом направлении ϛпр ниже, чем тот же параметр для обратного потока ϛобр (подразумеваются стационарные потоки). Чаще всего так оно и есть, но существуют клапаны (простая диафрагма, отрезок трубы), хорошо работающие при ϛпр = ϛобр. В некоторых работах [4] указывается, что отличие плотностей прямого потока (всасываемый холодный воздух) и обратного (выбрасываемый горячий газ) создает «запирающий» эффект АК. Действительно, выталкивание тяжелого воздуха более энергоемко, чем горячего газа, если рассматривать только тракт АК. Но исследования КПГ показывают, что подогрев воздуха, идущего через АК в КПГ, зачастую отнюдь не ухудшает пульсационного режима работы установки.

В АК следует учитывать и волновые явления. По степени наличия фазы акустического смещения в тракте клапана все АК делятся на активные и реактивные; следовательно, акустические импедансы их различны. При анализе работы АК, вероятно, следует учитывать все перечисленные факторы.

Общий аналитический расчет АК провести невозможно, т.к. в каждой конструкции АК обнаруживаются специфические газовые потоки. Поэтому в общем случае необходимо отталкиваться от легко измеряемых параметров АК ϛпр, ϛобр, сечение, плотности и скорости потоков) и рассматривать их обязательно совместно со всем трактом КПГ.

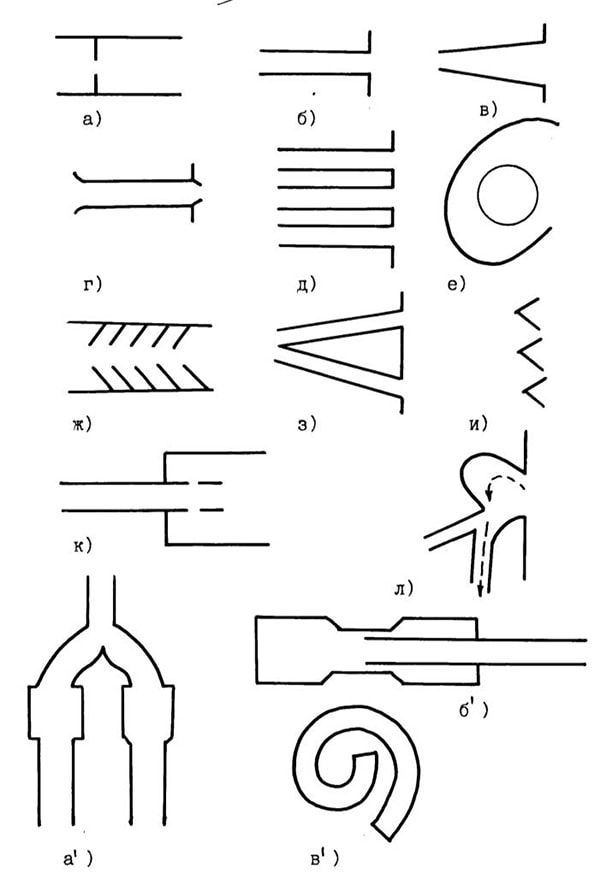

Ниже приводятся некоторые конструкции АК. На рис. 2 прямой поток направлен слева направо.

Пульсационный режим в удлиненном канале может существовать иногда в том случае, если сечения всасывающего конца на 40-50% меньше сечения выхлопного. Это достигается установкой простой диафрагмы (рис. 2.а). Этот АК — характерный пример активного АК.

Устойчивость пульсационного режима выше, если вместо простого отверстия в стене устанавливается отрезок трубы определенного сечения и длины (рис. 2.б). Этот клапан-сопло — пример АК активного типа. Придание этому АК конусности с расширением по прямому потоку улучшает работу КПГ (см. рис. 2.в). Эти клапаны могут иметь любое поперечное сечение. Ощутимую роль играет оформление концов этого трубчатого АК: лемнискатный вход и фаска на выходе улучшает АК (рис. 2.г). АК в виде группы сопел (рис. 2.д) наиболее удачен в отношении как организации акустического закрытого конца КПГ, так и смесеобразования.

Примером АК, в которых ϛпр > ϛобр, служат: циклон (рис. 2.е), «жаберный» канал (рис. 2.ж), вставные конусы (рис. 2.з), уголки (рис. 2.и).

В «газодинамическом» клапане вентильный эффект достигается тем, что при обратном ходе газов часть их поступает в отверстия «а» (рис. 2.к), частично перекрывается общий обратный поток.

Овиднение потоков показало, что конструкцией (рис. 2.л) удается значительно уменьшить обратный выброс газов за счет показанной геометрии каналов.

Описанные АК являются самостоятельным конструктивным элементом КПГ. Как правило, стремление превысить ϛобр над ϛпр приводит к увеличению ϛпр, т.е. общее сопротивление для среднего потока увеличивается, мощность КПГ снижается. Таким образом, усложнение АК может привести не только к удорожанию конструкции, но и к увеличению затрат на дутье.

Роль АК могут выполнять и другие элементы КПГ. На рис. 2 (а’—б’) показаны конструкции, в которых нельзя явно выделить клапан. Схемой «а’» показана двухфазная КПГ, рассекателем воздух попеременно подается на камеры. В дипольной КПГ (схема б’) воздух подается в полости диполя, в котором газ периодически перемещается от одного конца к другому. Схема «в’» — спиральная КПГ, внутренний виток канала которой выполняет функции АК.

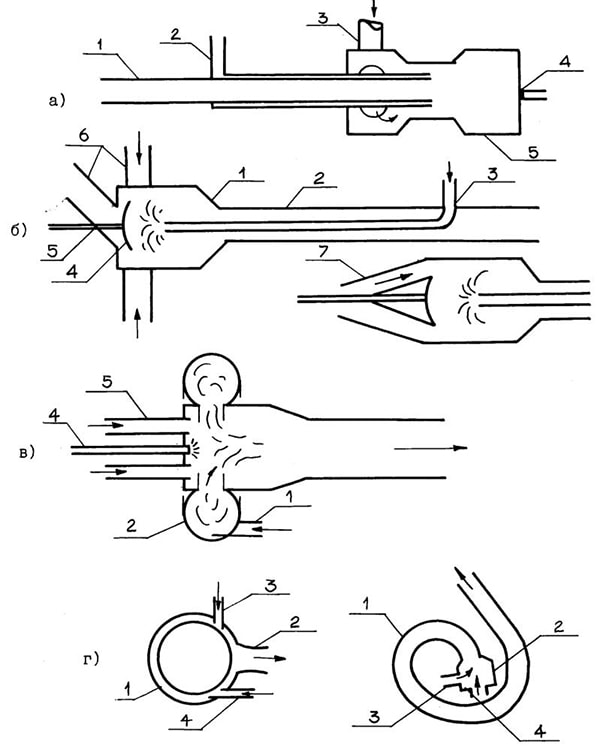

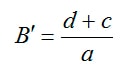

Дипольная КПГ. Предварительными поисками было найдено, что обычная труба с надетой на один конец трубой большого диаметра, закрытой по торцам, очень хорошо акустически возбуждается. Оставалось конструктивно оформить горелочное устройство и произвести геометрическую корректировку, после чего получилось устройство, показанное на рис. 3.а. Резонансная труба 1 является выхлопом топочных газов (эта КПГ работала на пыли бурого угля). Топливо подается по патрубку 2 в рубашку 1. Длины 1 и диполя 5 подбираются так, чтобы частота собственных колебаний газа в них совпадала.

Коаксиальная КПГ. Подготовку топлива (аэросмесь) можно реализовать по схеме рис. 3.б, когда пылевая труба 3 проходит в резонансной трубе 2.

а — отверстие, б — цилиндр, в — конус, г — развальцовка на входе и выходе, д — групповой клапан, е — тангенциальный, ж — жаберный, з — двойной конус, и — уголковый, к — с боковыми отверстиями, л — с разделением всаса и выхлопа, а/— противофазный с клином, б/ — диполь, в/ — плоская спираль

Рис. 2. Схемы аэродинамических клапанов

Форкамерная КПГ. Подготовку топлива можно вести в специальном присоединенном объеме-форкамере, см. рис. 3.в.

Кольцевая КПГ. Подготовку топлива, смесеобразование, воспламенение и дожигание можно вести по схеме, когда факел замыкается на себя. Вначале предполагалось использовать такой кольцевой канал с целью выдачи из него субпродукта в камеру воспламенения основной КПГ. Опыты же показали, что устройство по рис. 3.г. является самостоятельным генератором мощных низкочастотных релаксационных импульсов давления. Кольцевой канал 1 имеет выхлопное отверстие 2, из которого излучается импульс давления. Форсунка (горелка) 3 и сопло 4 воздушного дутья расположены по оси канала 1. Кратность циркуляции в этом торе можно регулировать скоростью подачи топлива и воздуха объема тора, сечением выхлопа. Устройство работает в типично релаксационном режиме. Амплитуда давления зависит от расхода топлива, объема тора, частоты пульсаций – от скорости наполнения объема топливно-воздушной смесью, качества топлива. Характер пульсаций не изменяется при подсоединении к тору различных объемов, изменении геометрии канала 1. Достоинством этой КПГ является низкая температура стенок камеры, простота и надежность в работе.

Спиральная КПГ. Резкое сокращение размеров КПГ, обусловленных наличием резонансной трубы, может дать сворачивание этой трубы в спираль; плоская же спираль при этом дает увеличение вентильного эффекта устройства. Спиральная КПГ по рис. 3.д. представляет собой трубу 1, согнутую в виде спирали. Внутри спирали труба имеет камеру воспламенения 2, куда вводится топливо горелкой 3 и воздух клапанами 4.

а — дипольная: 1 — резонансная труба РТ, 2 — подача топлива ПТ, 3 — подача воздуха ПВ, 4 — пусковая форсунка ПФ, 5 — диполь

б — коаксиальная: 1-камера воспламенения КВ, 2 — РТ, 3 — ПТ, 4 — отражатель, 5 — ПФ, 6- ПВ, 7- вариант ПВ

в — форкамерная: 1- ПТ, 2 — форкамера, 3 — ПФ, 4 — топливопровод, 5 — аэродинамический клапан АК

г — кольцевая: 1- ПТ, 2 — выхлоп, 3-ПВ

д — спиральная: 1- РТ, 2 — КВ, 3 — ПВ, 4 – ПТ

Рис. 3. Конструкции КПГ с подготовкой топлива

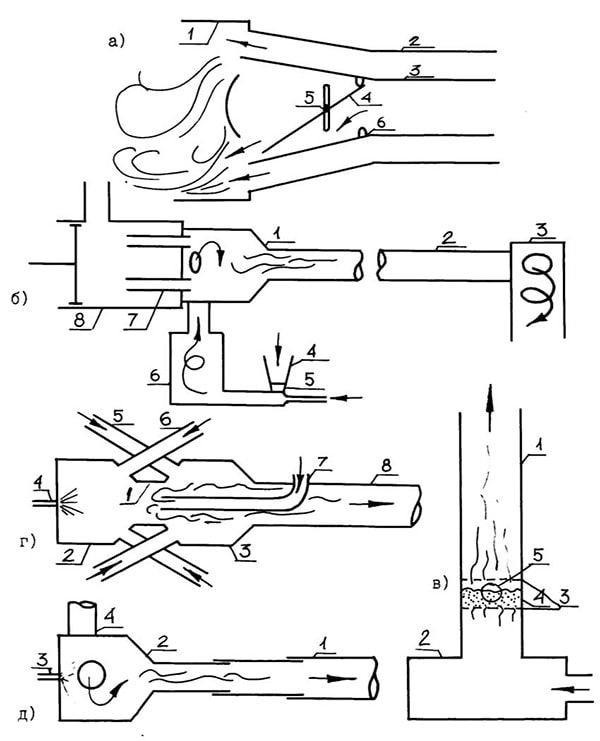

Горелка с поперечноколеблющимся факелом. Увеличить относительное смещение среда-частицы можно использованием поперечных колебаний, например, потока окислителя, входящего в поток горючего. Устройство (см. рис. 4.а), использующее этот принцип, представляет собой подсоединение к камере сгорания 1 короба 2 для подвода топлива и короб 3 для подвода окислителя. Короб 3 расположен между коробами 2. В коробе 3 установлен плоский шибер 4 с незафиксированной осью вращения 5 и ограничителями 6. В короб 2 подается топливо, выходящее непрерывно в камеру воспламенения 1. В короб 3 подается воздух, его поток воздействует на шибер 4, который начинает поворачиваться в одну из сторон, пока не коснется одного из ограничителей 6. Затем под напором потока шибер начинает передвигаться, его ось 5 скользит по упору до такого положения, когда поток начинает действовать на обратную поверхность шибера, и он поворачивается и перемещается в противоположную сторону. Совершая колебательные движения, шибер 4 попеременно выдает окислитель к тому или иному потоку топлива, выходящего из короба 2, при этом осуществляется пульсирующее горение.

Ступенчатая КПГ. Предвключенным элементом КПГ может быть более самостоятельный и емкий орган, чем форкамера. Хорошими регулировочными и эксплуатационными характеристиками, как показали испытания, обладает в этом качестве циклон. На схеме рис. 4.б этот циклон функционально и конструктивно отделен от самой КПГ. После КВ (камеры воспламенения) 1 и РТ (резонансной трубы) 2 установлен выхлопной шлаковый циклон 3. Топливо (пыль или дробленка угля) из бункера 4 питателем 5 подается воздухом в предвключенный циклон 6. Воздух в КПГ подается клапанами 7 из ресивера 8, который снабжен поршнем для настройки режима, т.к. объемы 1,2 соизмеримы с 6. В циклоне 6 частицы топлива газифицируются, уменьшаются до размера, определяемого аэродинамикой, и выносятся потоком, содержащим много газообразного топлива, в КВ 1.

а — с плавающим шибером: 1- топка, 2 — воздуховод, 3 — подача аэросмеси, 4 — шибер, 5-ось, 6 — упоря

б — с предвключенным циклоном: 1- КВ, 2 — РТ, 3 — циклон выхлопной, 4 — бункер, 5- питатель, 6 — циклон, 7 — АК, 8 — ресивер

в — слоевая: 1- шахта, 2 — короб, 3 — решетка, 4 — топливо, 5 — течка

г — с двойной КВ: 1 — пережим, 2,3-объемы КВ, 4 — форсунка, 5,6 — АК, 7 — топливопровод;

д — телескопическая: 1- раздвижная РТ, 2 — КВ, 3 — форсунка,4 — воздухопровод

Рис. 4. Конструкции КПГ с предварительным смесеобразованием

Слоевая КПГ. Горящий слой кускового топлива является источником тепла, который, взаимодействуя с газом, проходящим сквозь него вверх, возбуждает колебания. На рис. 4.в показана экспериментальная топка со слоевым пульсирующим горением.

Двухкамерная КПГ. Для сжигания малореакционных топлив служит двухкамерная КПГ (рис. 4.г). В этой конструкции камера воспламенения разделена на две секции с самостоятельными группами воздушных аэродинамических клапанов. Устройство содержит футерованную цилиндрическую топку, разделенную пережимом 1 на камеры 2 и 3; пусковую форсунку 4, воздухоподводящие элементы 5 и 6, топливоподводящие элементы 7 и резонансную трубу 8. Аэродинамические клапаны 5 и 6 подключены к камерам 2 и 3. Основное топливо поступает в камеру 2, где смешиваясь с воздухом, поступившим из клапанов 6, воспламеняется. Из камеры 2 воспламенившееся топливо поступает в камеру 3, где дожигается. Воздух на дожигание идет из 5. При запуске работает 4, трубопровод 7 и находящаяся на его конце горелка охлаждается подаваемым через них воздухом. В рабочем режиме КПГ работает на самовсасе. В описанной двухкамерной КПГ удалось сжигать водоугольную суспензию.

Телескопическая КПГ. Для настройки КПГ по частоте (например, при обслуживании камерой объекта, требующего колебания определенной частоты), используется зависимость частоты f от длины резонансной трубыL, (c— скорость звука): f=c/(4L) .

Переменная длина РТ достигается приданием ей телескопической конструкции по рис. 4.д.

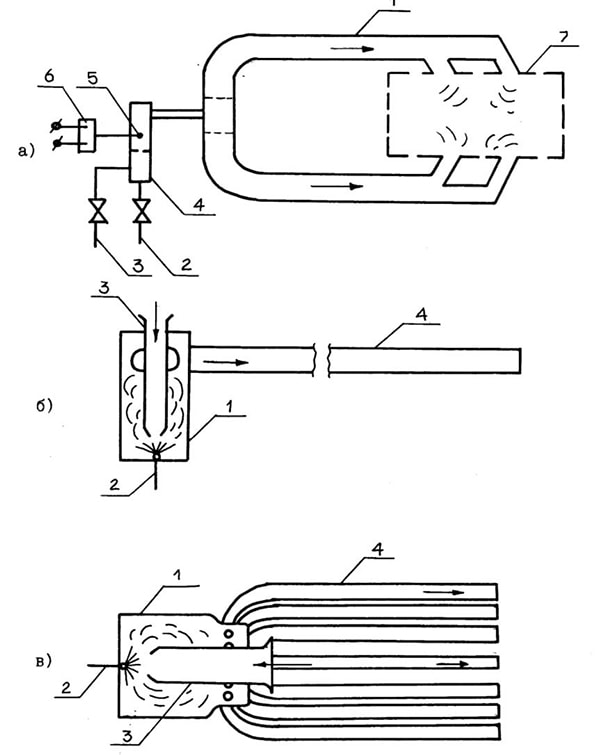

Трубчатая релаксационная КПГ. В промышленных условиях накопитель релаксационной КПГ удобнее выполнять из труб. Разработана многосопельная релаксационная импульсная КПГ с вынужденными колебаниями, задаваемыми специальными реле времени. На рис.5.а дана схема этой КПГ. Труба 1 диаметром 100-300 мм монтируется на обслуживаемом объекте. Топливо (газ) и воздух подаются из магистралей 2 и 3. В смесителе 4 они смешиваются и по трубопроводу подаются в трубу 1. Газ воспламеняется электросвечой 5. Периодичность зажигания, время и степень наполнения газовоздушной смесью трубы 1, мощность взрыва регулируется блоком автоматического управления 6. Импульс давления от КПГ излучается на объект обслуживания 7.

Тангенциальная КПГ. Очень важным в организации пульсационного режима является фактор первичного смесеобразования. Этот процесс весьма эффективно организован в тангенциальной КПГ (рис. 5.б). Здесь в камере воспламенения 1 напротив форсунки 2 смонтирован аэродинамический клапан 3, при этом выходной торец клапана 3 расположен непосредственно в зоне корня факела. Отвод продуктов сгорания идет по резонансной трубе 4, которая подсоединена к цилиндрической камере воспламенения тангенциально. Описываемое устройство показало высокую надежность вывода на рабочий режим (мощности — 50-300кВТ).

КПГ с расщепленной резонансной трубой. Для отвода тепла от продуктов сгорания в резонансной трубе необходимо развивать теплообменные поверхности. Один из путей решения задачи — расщепление резонансной трубы на несколько труб меньшего диаметра, суммарное сечение которых равно сечению исходной трубы. В этом случае поверхность нагрева (суммарная внешняя поверхность труб) увеличивается пропорционально уменьшению диаметра трубы. На рис. 5.в показана такая КПГ: 1 — камера воспламенения, 2 — форсунка, 3 — АК, 4 — расщепленные РТ (здесь-40 шт.). Устройство устойчиво работало при расходе топлива 30-50 кг/час (соляр). Камера предназначена для теплогенераторов, парогенераторов, и т.п.

Описанные выше устройства дают лишь типичные примеры созданных автором различных устройств пульсирующего горения.

а — релаксационная: 1- каналы, 2- топливо 3- воздух, 4 — смеситель, 5 — запальник, 6 — БАУ, 7 — объект воздействия

б — тангенциальная: 1 — КВ, 2 — форсунка, 3 — АК, 4 — РТ

в — расщепленная: 1 — КВ, 2 — форсунка, 3 — АК, 4 — РТ

Рис. 5. Конструкции КПГ с особым подводом выхлопных резонансных труб

Объем камеры воспламенения Vобычно рассчитывается совместно с объемом резонансной трубы по тепловому напряжению BQрн|V.

Для газообразного топлива эта величина составляет 110х106 Вт/м3, для жидкого – (20-50)х106 Вт/м3, для твердого пылевидного – (8-15)х106 Вт/м3. Для принятого расхода топлива и его теплотворной способности Qрн определяется V.

Диаметр камеры воспламенения КПГ гармонического типа принимается равным удвоенному диаметру резонансной трубы: Дкв=(1,7-2,1) Дрт.

Конус перехода от камеры воспламенения к резонансной трубе имеет двойной угол (60-90)°.

Общее внутреннее живое сечение аэродинамических клапанов составляет (40-60)% внутреннего сечения резонансной трубы в самом узком ее месте.

Длина аэродинамических клапанов определяется по эмпирической зависимости: Lак=0,04λ.

где λ — длина звуковой волны, для четвертьволновой КПГ, λ=4Lрт+кв.

Общая акустическая длина устройства пульсирующего горения L=Lак|0,16.

Рассматривая принципиальную схему КПГ, особенно гармонического типа, можно видеть, что это устройство является аналогом насоса. В самом деле, при повышенном давлении в камере газы в основном устремляются на выходной конец газового тракта, на всасывающем конце выходу газа препятствует клапан того или иного вида. Во время разрежения в резонансной трубе КПГ наблюдается только акустическое, обратное (к всасывающему концу) движение газов по закону стоячей волны: максимальное смещение – у открытого конца, минимальное (до нулевого) – у акустически закрытого конца (в районе клапана). Через клапан во время разрежения в камере идет всасывание, при этом расход газов (и объемный и тем более массовый) больше, чем при обратном токе во время повышения давления. Таким образом, средний расход газов обнаруживается вдоль пути: всасывающий конец КПГ – выходной конец КПГ.

Режим работы КПГ, когда устройство полностью снабжает себя воздухом для сжигания топлива, называется самовсасом. Поток газа в направлении к выхлопному концу КПГ условимся назвать прямым; поток же газа в направлении к всасывающему концу КПГ – обратным.

Расход газа и воздуха, подсчитанный по материальному балансу горения топлива, является средним. На этот средний расход накладывается расход, обусловленный акустическим смещением; этот дополнительный расход будем называть далее акустическим. При анализе акустический расход будет приниматься синусоидальным, поэтому средний расход обусловливает положение синусоиды, например, в координатах скорость-время.

Естественно, что источник энергии для рассматриваемой «прокачки» газов по тракту КПГ – это энергия, высвобождаемая при горении топлива. Важно заметить, что тепловая энергия тут же, в самом устройстве, обращается в кинетическую энергию движения газов. Поэтому априори можно видеть экономическую целесообразность, например, режима самовсаса по сравнению с внешним наддувом (от вентилятора, компрессора и т.п.), при котором имеется длинная цепь энергетических превращений: горение – получение механической энергии – затем электрической – вновь механической – и в конце кинетической потока газов. Здесь на каждом этапе не только энтропийные потери, но и относительно низкие к.п.д. механизмов и т.п. Даже КПГ с внешним наддувом выгодна, т.к. вытесняется часть внешней «дорогой» энергии.

Следовательно, КПГ могут существенно снизить расходы энергии на собственные нужды энергоагрегатов путем уменьшения затрат электроэнергии на тягу и дутье, не говоря о снижении капитальных затрат. А повышение давления в топочной камере при помощи КПГ повысит к.п.д. топочного устройства и увеличит коэффициент конвективной теплоотдачи к последующим поверхностям нагрева, кроме того, возможно самоочищение поверхностей нагрева от внешних загрязнений.

Еще первые исследователи КПГ указывали на целесообразность использования КПГ в газотурбинных установках (ГТУ). Так как большую долю энергии,. снимаемой с вала газовой турбины обычных ГТУ, потребляет компрессор (40-60)%, это предложение вполне обоснованно. Незаменимы КПГ в качестве дешевых источников высокоскоростных потоков, например, для очистки от снега, как реактивные двигатели и т.д. Наддув топки при помощи КПГ может осуществляться как непосредственно через ее газовый тракт, так и при помощи специальных добавочных устройств (например, для чистого воздуха.)

Анализ газовоздушных течений. Назначение клапанов КПГ – создание среднего потока в прямом направлении.

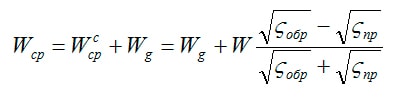

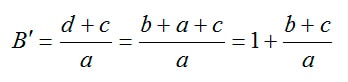

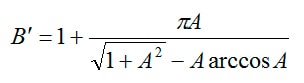

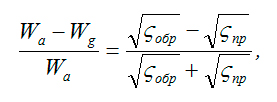

Вентильный эффект «B» — отношение количества среды, пропущенной клапаном в прямом направлении, к количеству среды, прошедшей, за то же время в обратном направлении при пульсирующем режиме течения. Будем различать объемный B’ и массовый B’’.

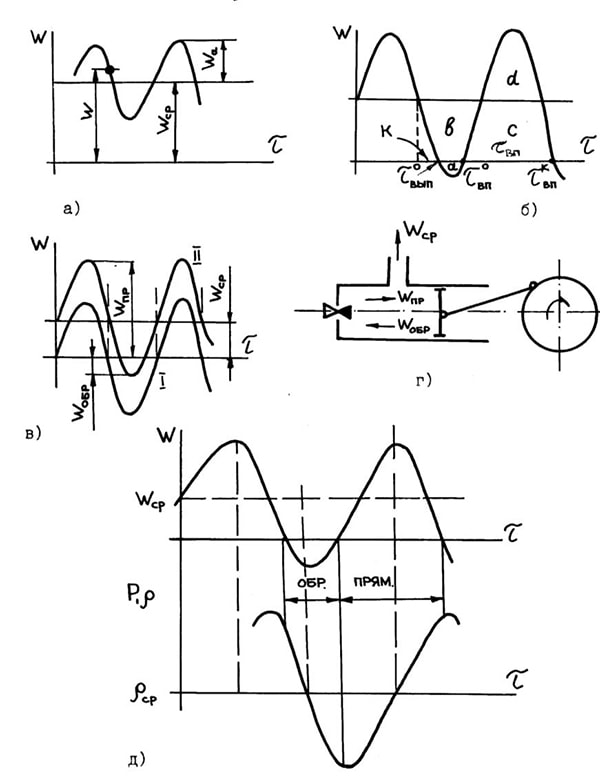

Скорости в клапане распределяются в общем случае так, как показано на рис. 6.а. Здесь W— мгновенное значение абсолютной скорости; Wср — среднерасходная скорость (переносная скорость), создаваемая дутьевым устройством; Wа— амплитуда акустической переменной скорости (относительной скорости). Таким образом, W=Wср+Wаsinωτ.

(где ω – угловая частота, ω=2π|T ; T — период колебания, τ-время).

О вентильном эффекте для процесса, показанного на рис. 6.а, говорить не приходится, т.к. здесь прямой пульсирующий устойчивый поток без выброса среды в обратном направлении создается внешним наддувом.

При самостоятельной работе КПГ режим течения через клапан изобразится рис. 6.б.

а — средняя и амплитудная скорости, б — выхлоп и впуск, в — самовсас, г — условная схема, д — давление и плотность во времени

Рис. 6. Скорости в аэродинамическом клапане

Здесь τовн — момент начала прямого хода, τkвн — момент конца прямого хода, τовып — момент начала обратного хода, τkвып— момент конца обратного хода, (τkвып=τовн)

Пропуск среды во время одного цикла идет по прямому потоку в течение τвн, обратный выхлоп – в течениеτвып, при этом (τвн+τвып)=T.

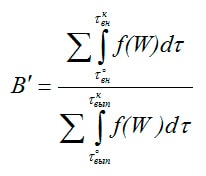

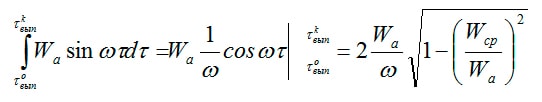

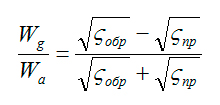

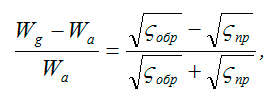

B’ по определению выразится так:

(1)

(1)

здесь f(W) — закон изменения скорости в клапане. При установившемся синусоидальном режиме рис. 6.б:

(2)

(2)

Очевидно, при нормальной работе КПГ: B’>1

Равенство B’=1 означает отсутствие вентильных, запирающих свойств клапана или устройства в целом.

Для механических клапанов B/= ∞; для аэродинамических B/>1.

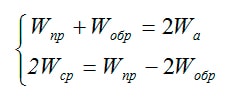

При отсутствии наддува для устройства, обладающего одинаковым сопротивлением в обе стороны, f(W) будет симметричной синусоидой с Wср=0. При увеличении сопротивления обратному потоку и уменьшению прямому при тех же условиях течения прямая скорость Wпр увеличивается, а обратная Wобр уменьшается (см. рис.6.в), синусоида из положения 1 перейдет в положение 2, т.е. приподымется на высоту Wср — среднерасходной скорости режима самовсаса.

Физическую модель явления самовсаса можно представить следующим образом (рис.6.г).

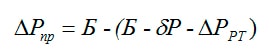

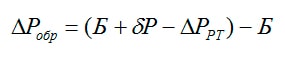

Пусть имеется цилиндр, в котором по синусоидальному закону во времени перемещается поршень, создающий давление и разрежение в цилиндре. На торце поршня расположен клапан, сбоку – отверстие-аналог газового тракта резонансной трубы, сопротивление которого ∆PРТ. Клапан при понижении давления работает под перепадом давления:

(3)

(3)

где δP – разрежение, создаваемое поршнем, Б – барометрическое давление.

При повышении давления клапан становится под такой перепад давления:

(4)

(4)

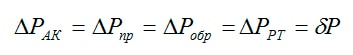

Отсюда видно, что при прямом и обратном ходе газа клапан работает под одинаковым амплитудным перепадом; т.к. сопротивление РТ и АК работает параллельно, то они одинаковы и равны импульсу давления, создаваемого поршнем:

(5)

(5)

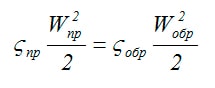

Поэтому при изотермическом течении:

(6)

(6)

(7)

(7)

По рис. 6.в видно, что:

(8)

(8)

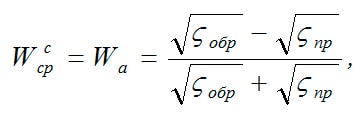

после чего определяется средняя скорость в режиме самовсаса:

т.е.

т.е.

(9)

(9)

Средняя скорость при наличии внешнего наддува:

(10)

(10)

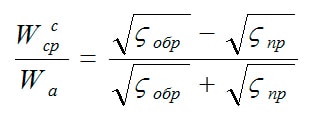

Вентильный эффект:

(11)

(11)

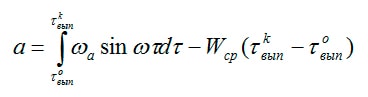

По рис. 6.б:

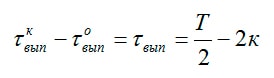

Величина «а» определяется следующим образом:

(12)

(12)

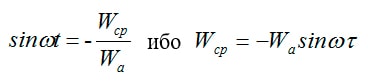

Так как:

из уравнения W=Wср+Wаsinωτ при W=0 то абсолютное значение определенного интеграла:

(13)

(13)

Далее:

(14)

(14)

(15)

(15)

тогда:

(16)

(16)

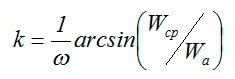

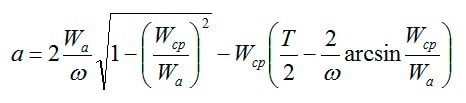

Обозначив Wср|Wа=А (это величина, обратная степени пульсации), и приняв что ω=2π|T, получим:

(17)

(17)

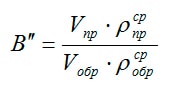

полученный B’ является объемным. Массовый B’’:

(18)

(18)

где ρсрпр и ρсробр – средняя плотность прямого и обратного потоков.

В стоячей волне скорость W по фазе отстает от переменного давления на T/4 (см. рис. 6.д). Если принять ρ зависимым только от давления, то для изотермического течения: ρсрпр~ρсробр, следовательно, для нашей модели: B’’~B’=B.

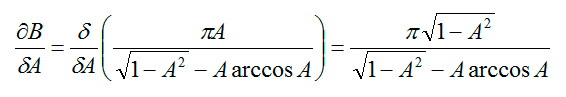

Влияние А на В определяется по производной:

(19)

(19)

В изучаемом случае A<=1, т.к. Wср<=Wа, когда речь идет о вентильном эффекте. Таким образом, всегда δB/δA>0 (см. рис. 7), т.е увеличение A ведет к росту вентильного эффекта.

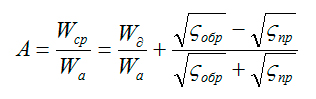

Величина A составная:

(20)

(20)

Если A=0, то B=1; в этом случае:

(21)

(21)

т.е. клапан пропускает одинаково в обе стороны при наличии внешнего дутья, если ϛпр>ϛобр. Если дутья нет, то должно быть ϛпр=ϛобр для получения B=1. Если A=1, то 1-A2=0 и Aarccos A=0, а вентильный эффект. Здесь B→∞.

(22)

(22)

т.е. если не будет внешнего дутья, то для получения B>1 должно быть ϛпр=∞ или ϛобр=∞.

Если A=-1, то B=0. Здесь Wср=-Wа и

(23)

(23)

т.е. без внешнего дутья ϛпр>ϛобр

На рис. 7 показано соотношение A и В и обозначены области течения потоков. Здесь же показаны графики; W=f(τ) очевидно, что при a>0общий поток движется в прямом направлении: Wср>0 при A<0, наоборот Wср<0.

Рабочее значение вентильного эффекта должно быть больше единицы: B>1.

Значение B определяется величиной A, которая является аэродинамическим фактором, учитывающим аэродинамические особенности конструкции клапана и аэродинамические режимы его работы.

Таким образом, аэродинамику описанных устройств формируют газовоздушные потоки через клапанную систему, вентильные свойства которой зависят от клапана и от потока.

а — обратный пульсирующий поток, б — частичный прямой выброс, в — частичный обратный выброс, г — прямой пульсирующий поток

Рис. 7. Вентильный эффект при разном аэродинамическом параметре.

Выводы

1. Многочисленные действующие аэродинамические схемы устройств пульсирующего горения подтверждают широкие теплотехнические достоинства этих аппаратов, позволяя выбирать необходимые конструкции для конкретного применения. При этом следует учитывать как тепловые ,так и аэродинамические характеристики самих устройств и обслуживаемых объектов. Нестационарность воздушных и газовых потоков обусловливает акустическое нежелательное излучение, которое требуется снижать.

2. Клапанные системы устройств пульсирующего горения ,от которых зависит генерация пульсаций ,их устойчивость и надежность, следует выбирать с учетом как капитальных затрат(сложность изготовлени

я, их стоимость и т.д.), так и их эксплуатации(шум, выхлопы, вибрации и т.д.).

3. Аэродинамическая устойчивость режима работы устройств пульсирующего горения позволяет компоновать их в различных аэродинамических сочетаниях с топками, струйными приборами, авиационными двигателями, теплообменниками.

ЛИТЕРАТУРА

1. Combustion Technology: Some Modern Developments. Edited by Howard B. Palmer. and J. M. Beer. Academic Press, New York, London, 1974, 455р.

2. Физика устройств пульсирующего горения. Северянин В. С. Вестник Брестского государственного технического университета, серия «Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология» №2, 2015 г., с 43-46.

3. Научные и прикладные проблемы энергетики. Выпуск 5. Минск, «Вышэйшая школа» 1978г.Гл. редактор Малевич Ю.А.,151 стр.

4. Технологическое пульсационное горение. Энергоатомиздат. Москва,1993. Под редакцией Попова В.А.,317 стр.