Новости мира

Ни боли нет, ни привыкания

Искусственный аналог эндоморфинов создали ученые Университета Тулейна в Новом Орлеане (США). Вещество по качеству обезболивания сравнимо с морфином, который используется сейчас, но, в отличие от морфина, не вызывает привыкания и не имеет других выявленных побочных эффектов.

На данный момент, сообщается в статье, опубликованной в журнале Neuropharmacology и на сайте Science Alert, завершены испытания нового вещества на крысах, доказавшие эффективность препарата в снятии болевого синдрома. Пептиды, использованные учеными, способны преодолевать гематоэнцефалический барьер и взаимодействовать с опиоидными рецепторами так же, как это делает морфин. Как показало сравнительное исследование, при равном с морфином обезболивающем эффекте препарат не вызывал ни угнетения дыхания, ни нарушения координации движений, ни формирования зависимости — побочных действий, характерных для морфина.

На данный момент, сообщается в статье, опубликованной в журнале Neuropharmacology и на сайте Science Alert, завершены испытания нового вещества на крысах, доказавшие эффективность препарата в снятии болевого синдрома. Пептиды, использованные учеными, способны преодолевать гематоэнцефалический барьер и взаимодействовать с опиоидными рецепторами так же, как это делает морфин. Как показало сравнительное исследование, при равном с морфином обезболивающем эффекте препарат не вызывал ни угнетения дыхания, ни нарушения координации движений, ни формирования зависимости — побочных действий, характерных для морфина.

В ближайшее время ученые приступят к клиническим испытаниям нового препарата. Если они пройдут успешно, пишет Scientificrussia.ru, у медиков появится новый способ бороться с сильнейшим болевым синдромом у пациентов — прежде всего, в терминальных стадиях рака и после серьезного хирургического вмешательства.

Мозг «обречен» иметь извилины

Процесс образования извилин в коре головного мозга человека смоделировали физики факультета инженерных и прикладных наук Гарварда в сотрудничестве с биологами и медиками из нескольких университетов США, Франции и Финляндии.

На 3D-принтере они распечатали модель мозга человека, соответствующую примерно 22-й неделе эмбрионального развития — в преддверии начала образования складок коры. Точно воссоздать форму помогли данные компьютерной томографии плода на этом этапе развития. Материалом для искусственного мозга послужил особый гель двух видов для имитации белого и серого вещества мозга. Далее «мозг» поместили в органический растворитель, чтобы имитировать активный рост «коркового вещества».

На 3D-принтере они распечатали модель мозга человека, соответствующую примерно 22-й неделе эмбрионального развития — в преддверии начала образования складок коры. Точно воссоздать форму помогли данные компьютерной томографии плода на этом этапе развития. Материалом для искусственного мозга послужил особый гель двух видов для имитации белого и серого вещества мозга. Далее «мозг» поместили в органический растворитель, чтобы имитировать активный рост «коркового вещества».

Буквально через несколько минут «серое вещество» стало разбухать, и по мере роста «мозга» на его поверхности появились складки, причем их внешний вид поразительно напоминал реальный человеческий мозг. Процесс формирования извилин и борозд шел так же, как и у эмбриона в этот период. И при многократных повторениях эксперимента результат был примерно таким же: крупные извилины оказывались раз от раза полностью идентичными, более мелкие могли меняться. Результат эксперимента, пишет журнал Nature Physics, удивил даже самих ученых. «Когда я поместил модель в растворитель, я ожидал увидеть появление складок, но не надеялся получить точно такую же структуру, как в мозге человека», — сказал один из авторов исследования, Чон Йон Чон (Jun Young Chung) из Гарвардского университета.

Ученые делают вывод о том, подчеркивает Scientificrussia.ru, что геометрия мозга имеет очень большое значение. Если какая-то одна часть мозга не развивается так, как должна, это приводит к нарушению всей геометрии и серьезным последствиям для обладателя мозга.

Новый транзистор обещает революцию

Концепцию графенового транзистора нового типа с ультранизким энергопотреблением и на два порядка более высокой тактовой частотой, чем у лучших современных аналогов, разработали ученые России и Японии. Новинка создана (пока изделие существует лишь в модели) на основе двухслойного графена.

По словам ведущего автора исследования, заведующего лабораторией оптоэлектроники двумерных материалов, преподавателя кафедры общей физики МФТИ Дмитрия Свинцова, графеновый транзистор сможет работать при очень низком напряжении в 0,5 В и на очень высоких частотах — вплоть до 100 ГГц. Это позволит создавать мобильную электронику, сравнимую по вычислительной мощности с суперкомпьютером.

По словам ведущего автора исследования, заведующего лабораторией оптоэлектроники двумерных материалов, преподавателя кафедры общей физики МФТИ Дмитрия Свинцова, графеновый транзистор сможет работать при очень низком напряжении в 0,5 В и на очень высоких частотах — вплоть до 100 ГГц. Это позволит создавать мобильную электронику, сравнимую по вычислительной мощности с суперкомпьютером.

Фантастические возможности графенового транзистора можно реализовать благодаря тому, что двухслойный графен имеет уникальную структуру энергетических зон и является перспективным материалом для низковольтных туннельных переключателей, пишет CNews.ru, ссылаясь на публикацию в Scientific Reports. В таких переключателях электроны не «перепрыгивают» через энергетический барьер, а «просачиваются» через него с помощью квантового эффекта туннелирования. В большинстве полупроводников туннельный ток очень мал, и только двухслойный графен может обеспечить создание туннельных транзисторов. При этом двухслойный графен легко изготовить.

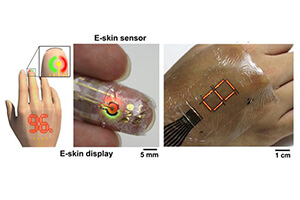

Умная «кожа» ― новый монитор

Гибкую прозрачную «кожу», которую можно крепить на тело, как лейкопластырь, и использовать в качестве носимого дисплея, создали ученые Университета Токио. Пленочное электронное устройство предназначено для отображения основных параметров жизнедеятельности пациентов больниц и спортсменов.

more_horiz Читать полностью

Ни минуты покоя… Что же это такое?

Если мы ничем не занимаемся, это не означает, что наш мозг ничем не занимается. Даже в состоянии покоя он расходует очень много энергии. Но на что?

На этот вопрос дает ответ нейробиолог из IBM Джеймс Козлоски. Он предполагает, что на самом деле мозг постоянно прогоняет закольцованные сигналы по определенным путям из нейронов и тканей. Козлоски уподобляет эти пути городским улицам, по которым мозг проходит, возвращается, а затем проходит снова. Пути ведут по трем функциональным зонам в мозге: сенсорной (что происходит), поведенческой (что я по этому поводу могу сделать) и лимбической (что все это значит для меня).

На этот вопрос дает ответ нейробиолог из IBM Джеймс Козлоски. Он предполагает, что на самом деле мозг постоянно прогоняет закольцованные сигналы по определенным путям из нейронов и тканей. Козлоски уподобляет эти пути городским улицам, по которым мозг проходит, возвращается, а затем проходит снова. Пути ведут по трем функциональным зонам в мозге: сенсорной (что происходит), поведенческой (что я по этому поводу могу сделать) и лимбической (что все это значит для меня).

В мозге существуют зоны, которые вбирают в себя новую информацию, но Козлоски утверждает, что большая часть энергии тратится именно на циклические процессы, на «закрытые петли», а не на, как считалось, более традиционные методы мышления, когда мозг воспринимает сигналы из внешнего мира и реагируют на них, отдавая команды телу.

Для проверки своей теории Козлоски прогнал модель через симулятор нейроткани IBM, набор алгоритмов, которые имитируют то, как нейроны активируются в мозге.

До этого мы видели подобную мозговую активность на сканах МРТ, но новое исследование может помочь понять, что же конкретно происходит на этих сканах. Козлоски говорит, что с эволюционной точки зрения такая стратегия, возможно, позволяет людям предсказать, что произойдет в новой ситуации, опираясь на опыт прошлого. Но одно следствие из новой теории функционирования мозга, теории «замкнутой петли», можно извлечь уже сейчас. Теперь, когда мы понимаем, как нейроны осуществляют коммуникацию, мы можем понять, как они физически влияют друг на друга, а, следовательно, разобраться в функционировании, к примеру, болезни Хантингтона.

Как говорит Козлоски, «мы действительно не понимаем механизмов умственного здоровья и нейродегенеративных болезней. Болезнь Хантингтона вызывает единственный ген, но почему он дает эффект нейродегенерации, мы не понимаем».

Но если взглянуть на болезнь Хантингтона через призму новой модели, то получается, что информация, вырабатываемая одним неправильным геном, может каскадом вызвать искажение всего нейропути. Если ген вырабатывает мутировавший белок, меняющий то, как нейрон получает и принимает сигналы, то это может вызвать цепную реакцию, которая повлияет на бессчетное количество других нейронов, и это искажение еще и не может скорректироваться из-за «замкнутой петли».

Конечно, подытоживает Popmech.ru, ссылаясь на сайт Popular Science, это все еще лишь гипотеза, но Козлоски оптимистично считает, что его модель поможет с новой точки зрения взглянуть на функционирование мозга. Ученый говорит, что следующим шагом будет изучение того, как выбираются пути в мозге. Как эволюционный биолог, Козлоски считает, что выбор определяется вполне объективными причинами, о которых мы пока еще не до конца знаем.

У вируса бешенства открылась «светлая сторона»

Высокую скорость самовоспроизведения и метод распространения вируса бешенства медицина может взять на вооружение. Это продемонстрировали ученые Колумбийского университета, которые нашли штамм бешенства, способный довольно долго не убивать мозг и оставлять нейроны в живых, что позволит на новом уровне развить методы исследования и диагностики мозговых заболеваний.

Что конкретно имеется в виду? Если заразить животное бешенством, то можно создать грубую карту нейронов, просто следуя за теми участками мозга, которые были заражены. Но обычный вирус почти сразу уничтожает нейроны, и след скоро теряется. Новый вирус, которому еще вдобавок придали биолюминесценцию, позволяет составлять нейронную карту живого мозга, буквально показывая, какие нейроны активируются при поражении, и как это влияет на поведение носителя.

Что конкретно имеется в виду? Если заразить животное бешенством, то можно создать грубую карту нейронов, просто следуя за теми участками мозга, которые были заражены. Но обычный вирус почти сразу уничтожает нейроны, и след скоро теряется. Новый вирус, которому еще вдобавок придали биолюминесценцию, позволяет составлять нейронную карту живого мозга, буквально показывая, какие нейроны активируются при поражении, и как это влияет на поведение носителя.

Как говорит один из исследователей, Эндрю Мюррей, «Нельзя построить схему соединений, если не видишь, как непосредственно связаны между собой отдельные звенья. А наш метод дает целостный подход к пониманию нейронных цепей и даже помогает связать отдельные участки мозга с поведением».

Он объясняет, что при помощи модифицированного вируса бешенства можно создать карту того, как мозг работает в нормальных условиях, а также понять, как бороться с мозговыми болезнями. Таким образом, вирус бешенства в далеком будущем может помочь медикам составить карту мозга для выработки лечения, генетически оптимизированного под каждого пациента.

Правда, уточняет Popmech.ru, ссылаясь на Popular Science, пока новый вирус бешенства пробуют только на мышах, он еще слишком опасен для человека. Если его запустить, он убивает носителя через месяц после заражения. Сейчас вирусологи совершенствуют технику и пытаются окончательно избавить вирус от летальных свойств, оставив ему только «картографические» способности.

Гормон FGF21 раскрывает потенциал

Новое исследование, проведенное группой ученых Йельского университета (США), показало, что гормон FGF21 имеет гораздо более высокий потенциал, чем представлялось ранее, и защищает от возрастной потери иммунной функции организма. Ученые изучали работу гена у подопытных мышей с повышенными уровнями этого гормона и обнаружили, что увеличение уровня FGF21 у старых мышей защищает тимус от возрастной дегенерации и увеличивает его способность производить Т-клетки. Результатом опытов стало продление жизни подопытных мышей на 40%.

Как известно, с возрастом функции тимуса (вилочковой железы) снижаются из-за накопления жировых тканей. В результате тимус производит все меньше иммунных Т-клеток, что повышает риск развития инфекций и некоторых видов рака. Естественным способом значительно повысить уровень гормона FGF21 очень сложно. Некоторое увеличение происходит при снижении уровня глюкозы (диета) и сжигании жира с помощью физических упражнений. К сожалению, эффект от такого незначительного роста небольшой, в отличие от генной терапии, способной повысить уровни FGF21 до аномальных значений.

Как известно, с возрастом функции тимуса (вилочковой железы) снижаются из-за накопления жировых тканей. В результате тимус производит все меньше иммунных Т-клеток, что повышает риск развития инфекций и некоторых видов рака. Естественным способом значительно повысить уровень гормона FGF21 очень сложно. Некоторое увеличение происходит при снижении уровня глюкозы (диета) и сжигании жира с помощью физических упражнений. К сожалению, эффект от такого незначительного роста небольшой, в отличие от генной терапии, способной повысить уровни FGF21 до аномальных значений.

В опытах на мышах генная модификация, связанная с ростом уровня FGF21, дает фантастические результаты. Здоровый активный период жизни мышей увеличивается почти наполовину. Если такого же результата удастся добиться у людей, крепкий молодой иммунитет будет сохраняться до глубокой старости.

В краткосрочной перспективе, пишет CNews.ru, FGF21 может найти широкое применение при лечении множества болезней и послеоперационных осложнений. Дело в том, что FGF21 является метаболическим гормоном, который повышает чувствительность к инсулину, а также индуцирует потерю веса. Поэтому FGF21 можно применять для лечения ожирения и симптомов диабета 2-го типа. Кроме того, FGF21 может улучшить иммунитет у пациентов, которым проводят трансплантацию костного мозга.

Одноклеточные, но соображают

Чтобы плавать в разных «стилях», одноклеточные водоросли (Algae) координируют движения своих жгутиков и ресничек. Такое открытие сделали ученые с кафедры прикладной математики и теоретической физики Кембриджа, под руководством профессора сложных физических систем Рэя Голдштейна.

Пронаблюдав за одноклеточными водорослями в микроскоп, ученые увидели, что многие из них, имея два отростка или больше, могут с помощью них передвигаться по-разному — совершая резкие рывки (подобно взмывающей в воздух при приближении врага антилопе) или пускаясь в равномерный «галоп» (в последнем случае схема движения четырех жгутиков та же, что и у галопирующей лошади).

Пронаблюдав за одноклеточными водорослями в микроскоп, ученые увидели, что многие из них, имея два отростка или больше, могут с помощью них передвигаться по-разному — совершая резкие рывки (подобно взмывающей в воздух при приближении врага антилопе) или пускаясь в равномерный «галоп» (в последнем случае схема движения четырех жгутиков та же, что и у галопирующей лошади).

Поскольку у высших многоклеточных животных, включая упомянутых копытных, сложные схемы движения конечностей координируются центральной нервной системой, естественно возник вопрос: что позволяет добиваться того же результата одноклеточным существам, у которых нервов вообще нет? Анализ показал, что секрет заключается в ластичных волокнах, соединяющих «конечности» между собой внутри клетки водоросли. В экспериментах кембриджских ученых разрыв такого волокна, связывающего между собой два жгутика одноклеточной водоросли хламидомонады (Chlamydomonas), приводил к полной раскоординации их движений. А вот удаление одного из жгутиков никак не влияло на движения второго.

Гидродинамика, впрочем, тоже играет важную роль в движении жгутиков и ресничек, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, на которую ссылается scientificrussia.ru. Однако не у одноклеточных организмов, которым в силу своего размера приходится полагаться в основном на внутренний механизм координации, а у многоклеточных — например, личинок некоторых морских червей и моллюсков, которые также плавают с помощью ресничек. Координация движений ресничек при этом, как доказал недавно тот же научный коллектив, во многом происходит за счет тока воды.

3D-модель – меньше не бывает?

Известно, что химические свойства вещества зависят, в том числе, и от пространственного расположения атомов в молекулах. Однако существовавшие до сих пор методики позволяли только получить изображение поверхности молекулы, но не заглянуть внутрь. Проблему решил Тобиас Лури его команда, разработав первую в мире технологию создания голограмм молекул.

Метод позволяет избежать искажений, показывая объекты, состоящие из тысяч атомов, и даже дает возможность отличать атомы разных элементов друг от друга. Суть его заключается в следующем: электромагнитное излучение атомов целевой молекулы рассеивают, а потом сравнивают рассеянное излучение с электромагнитным «портретом», зафиксированным до рассеяния. Результаты сравнения позволяют создавать трехмерные изображения, в которых отображено настоящее расположение атомов в пространстве. Эксперименты завершились успехом только тогда, когда исследователи решили использовать электромагнитные волны на порядок более высокой, чем в предыдущих экспериментах, энергии.

Метод позволяет избежать искажений, показывая объекты, состоящие из тысяч атомов, и даже дает возможность отличать атомы разных элементов друг от друга. Суть его заключается в следующем: электромагнитное излучение атомов целевой молекулы рассеивают, а потом сравнивают рассеянное излучение с электромагнитным «портретом», зафиксированным до рассеяния. Результаты сравнения позволяют создавать трехмерные изображения, в которых отображено настоящее расположение атомов в пространстве. Эксперименты завершились успехом только тогда, когда исследователи решили использовать электромагнитные волны на порядок более высокой, чем в предыдущих экспериментах, энергии.

Чтобы добиться более высокой точности изображения, уточняет popmech.ru, ученые сделали не один, а 20 снимков одной и той же молекулы.

Углю дали шанс

Каменный уголь может быть полезен и сегодня, причем не в традиционной химической промышленности, а в самой что ни на есть передовой — электронной. К такому выводу пришли ученые Массачусетского технологического института (США).

Исследования показали, что превратить уголь в сырье для электроники очень просто: сначала нужно подобрать подходящий сорт угля, затем размолоть уголь в мелкий порошок, растворить его в жидкости, нанести суспензию тонким однородным слоем на полимерную подложку. Для получения материала с необходимыми свойствами, нужно лишь выбрать подходящий сорт из природной «картотеки» с сотнями наименований.

Исследования показали, что превратить уголь в сырье для электроники очень просто: сначала нужно подобрать подходящий сорт угля, затем размолоть уголь в мелкий порошок, растворить его в жидкости, нанести суспензию тонким однородным слоем на полимерную подложку. Для получения материала с необходимыми свойствами, нужно лишь выбрать подходящий сорт из природной «картотеки» с сотнями наименований.

Для демонстрации возможностей угля ученые изучили уголь четырех типов и сделали простой угольный нагревательный элемент, который можно применять, например, в имплантатах, для размораживания стекол автомобиля, борьбы с обледенением крыльев самолета и т. п. Такой нагреватель, пишет CNews.ru, имеет высокую химическую стабильность, не боится коррозии и высоких температур. К тому же его легко утилизировать. Уголь, он и есть уголь.