ПОВЫСИЛИ РАБОТЫ ФОТОЭЛЕМЕНТА

Назад в рубрику«Фотоэлемент» (краткое описание изобретения к патенту Республики Беларусь № 21205; авторы изобретения: А.К.Есман, В.А.Потачиц, В.К.Кулешов, Г.Л.Зыков; заявитель и патентообладатель: Белорусский национальный технический университет).

Техническая задача — выравнивание эффективности преобразования энергии солнечного излучения в электрическую энергию в течение светового дня при одновременном повышении надежности работы фотоэлемента.

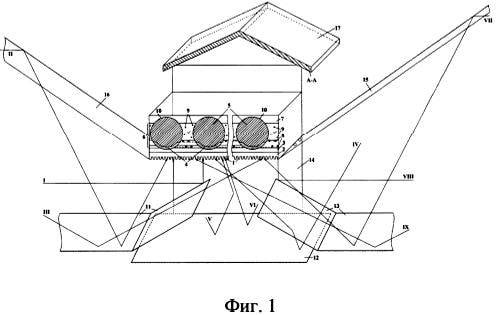

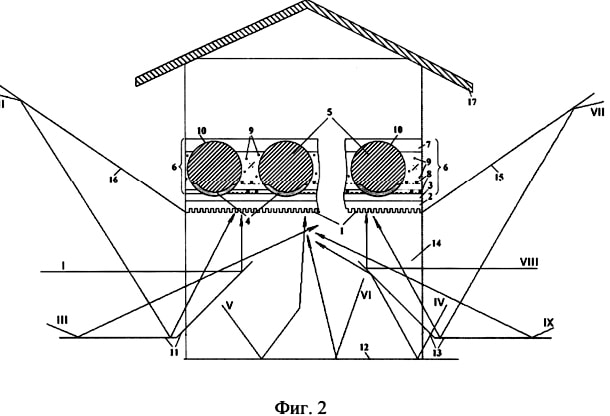

Сущность изобретения авторами поясняется фигурами 1 и 2.

Авторами изображены: фиг.1 — общий вид устройства фотоэлемента с вертикальным разрезом (А-А) металлической крыши; фиг.2 — его вертикальный разрез. Здесь представлены: 1 — наноструктурированная поверхность, 2 — слой из оптически прозрачного диэлектрика, 3 — фронтальный электрод, 4 — n-зона проводимости сферических частиц, 5 — p-зона проводимости сферических частиц, 6 — изолирующий слой, 7 — тыльный электрод, 8 — спиральные антенны, 9 — металлические частицы, 10 — сферические частицы, 11 — первый концентрирующий отражатель, 12 — второй концентрирующий отражатель, 13 — третий концентрирующий отражатель, 14 — четвертый концентрирующий отражатель, 15 — пятый концентрирующий отражатель, 16 — шестой концентрирующий отражатель, 17 — металлическая крыша.

Как поясняется авторами, в фотоэлементе «оптически последовательно» связаны: наноструктурированная поверхность 1, слой из оптически прозрачного диэлектрика 2, фронтальный электрод 3, n- и p-зоны проводимости 4, 5 сферических частиц 10, тыльный электрод 7. Изолирующий слой 6 с металлическими частицами 9 (вместе с расположенными внутри него спиральными антеннами 8) находится между электродами 3, 7 и сферическими частицами 10. Спиральные антенны 8 внешними концами соединены с соседними сферическими частицами 10 [при этом, если первые внешние концы антенн соединены с p-зонами проводимости, то вторые их концы — с n-зонами проводимости соседних сферических частиц 10 (ближних и диагональных)], не образуя замкнутых цепей. Внутренние концы спиральных антенн 8 расположены на «наноуровневом» расстоянии друг от друга. Первый-шестой концентрирующие отражатели 11-16 оптически и термически связаны со сферическими частицами 10 и спиральными антеннами 8. Фотоэлемент расположен фоточувствительной стороной вниз под заземленной металлической крышей 17, термически связанной с тыльным электродом 7 через четвертый концентрирующий отражатель 14, который механически связан с остальными отражателями 11-13 и 15, 16. Части первого 11 и третьего 13 концентрирующих отражателей, расположенных под углом к горизонту, выполнены двухсторонними.

Так как диоды Шоттки соединены с p-n переходами, образованными в сферических частицах 10, то их токи суммируются на выходных электродах 3, 7 устройства. В связи с тем, что отражающие площади первого-шестого концентрирующих отражателей 11-16 выполнены обратнопропорциональными интенсивностям падающих на них лучей, мощность излучения, падающего на наноструктурированную поверхность 1 в течение светового дня, выравнивается. Кроме того, термическая связь (выполненных из металлов концентрирующих отражателей и металлической крыши со сферическими частицами 10) существенно (по сравнению с прототипом) увеличивает площадь рассеивания тепловой энергии.

Всё это снижает градиент температуры и его динамику в чувствительной части устройства в течение дня и при переменной облачности. Последнее стабилизирует и одновременно повышает выходную мощность фотоэлемента. Наличие металлической крыши исключает снижение работоспособности и повреждение устройства от внешних дестабилизирующих факторов (дождя, снега, града, молнии и т. д.).