- — Применение биополотна для укрепления нижней части откосов является эффективной мерой, направленной на уменьшение смыва почвогрунта и предотвращение размыва нижней части откосов каналов.

- — Увеличение водопоглощающей способности армированного дернового покрова путем совместного взаимодействия растений, биополотна и почвогрунта устраняет стекание воды с откосов при оптимальных факторах (Lg, t и m) дождевания и тем самым обеспечивается надежная устойчивость инженерных сооружений. При этом степень заиления дна каналов уменьшается в 1,5-2 раза, соответственно снижаются затраты на очистку дна каналов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ АРМИРОВАННОГО ДЕРНОВОГО ПОКРОВА

Назад в рубрикуВ.Н.Кондратьев, доктор технических наук, профессор

Т.Г.Свиридович, кандидат технических наук РУП «Институт мелиорации»

Ключевые слова: травяной армированный ковер, показатели качества, жесткость дернового покрова, усилие разрыва, величина деформации образцов дернины, биополотно.

Введение

Конечной нашей задачей является усовершенствование существующих и разработка новых ресурсосберегающих и природоохранных технологий, а также средств механизации для укрепления откосов и нижней русловой части каналов армированными травяными коврами, обеспечивающими надежную устойчивость и долговечность гидросооружений. Характерными показателями устойчивости и долговечности дернового покрова являются механическая прочность и надежная защита укрепляемых объектов от водной и ветровой эрозии.

Армирование травяных ковров должно увеличивать значения переменных факторов механической прочности дернины, а именно: жесткости, разрывного усилия, среднего разрывного напряжения, средней работы на разрыв относительно таких же факторов неармированной дернины, а также обеспечивать надежную защиту укрепленного объекта от разрушения водной и ветровой эрозией. Следовательно, качественные свойства армированных травяных ковров исследовались нами и теоретически, и экспериментально непосредственно на укрепленных мелиоративных каналах [2,3].

Основная часть

Методика изучения механической прочности дернового покрова

Жесткость и коэффициент объемного смятия дернового покрова определяли по известной методике [1]. Жесткость дернины — это ее способность сопротивляться проникновению какого-либо тела под действием усилия. Нами жесткость дернины рассчитывалась по формуле (1).

(1)

(1)

где Р – жесткость дернового покрова, МПа;

Pсp – среднее усилие при погружении штампа на глубину h, Н;

S – площадь штампа, мм .

Отношение усилия РА, требующего для вдавливания наконечника на глубину hA, соответствующую пределу пропорциональности и пределу несущей способности дернового покрова, к произведению hA S называется коэффициентом объемного смятия дернины (почвы) (2).

(2)

(2)

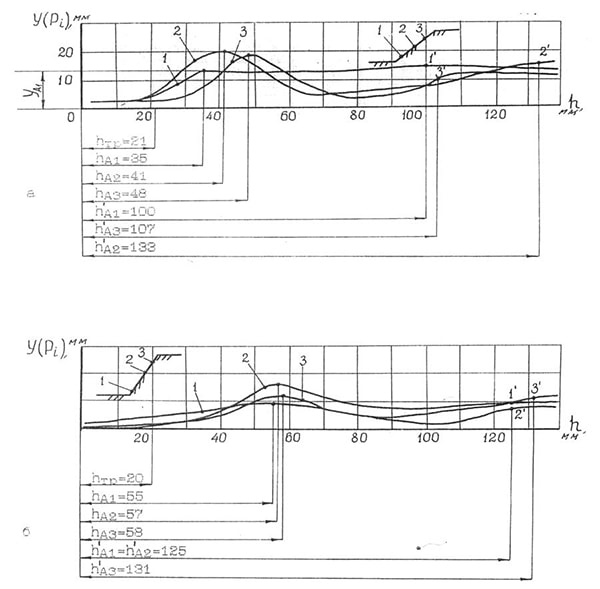

На рис.1 показаны примеры характерных диаграмм жесткости, записанных на канале Полесской опытной мелиоративной станции (ПОМС) 16.09.1997 г. Из диаграмм видно, что глубина вдавливания (hTp) наконечника прибора Ю.Ревякина соответствует величине жесткости наземных органов растений, hA1, hA2, hA3 – пределы жесткости дернового покрова и почвогрунта, соответственно у воды, в средине и верху откоса канала (рис.1 а,б).

При этом относительная влажность под дерновым покровом была в пределах 12…21, абсолютная – 26…77%.

В табл. 1 приведены результаты обработки диаграмм жесткости, записанных на исследуемом осушителе (рис.2). Из сравнительного анализа средних результатов записанных диаграмм следует, что среднее усилие, соответствующее пределу пропорциональности, увеличивается в 1,35…1,67 раза по сравнения: с многолетней дерниной, полученной посевом трав, жесткость дернового покрова – в 1,4…1,5 раза, коэффициент объемного смятия — в 2…2,5 раза.

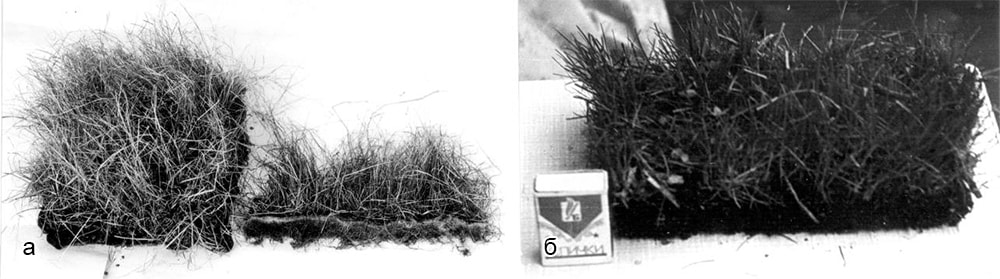

По методике определения качества защитного покрова нами были замерены усилия разрыва, напряжения разрыва, величина деформаций, удельные работы на разрыв отдельно взятых монолитов (образцов) армированной и неармированной дернины размером 20*30 см. (рис.1 а и б).

Обработку полученных диаграмм производили, используя формулы (3), (4) и (5). В результате обработки диаграмм получена информация о состоянии дернового покрова на откосах экспериментального объекта (табл.2).

Анализируя данные табл.2, можно сделать вывод, что средние разрывные усилия, средние разрывные напряжения, средние работы на разрыв образцов соответственно в 1,3…1,6; 1,2… 1,3 и 2,1… 3,1 раза выше на участках, укрепленных биополотном, по сравнению с прочностными характеристиками дернового покрова на контрольных участках.

Рисунок 1. Диаграммы к определению жесткости и коэффициентов смятия дернины и почвогрунтов под ней: а – армированной биополотном; б) – без армирования (контроль); hA1, hA2, hA3, h’A1, h’A2, h’A3 – глубины вдавливания наконечника в дерновый покров и почвогрунт, соответствующие пределам пропорциональности.

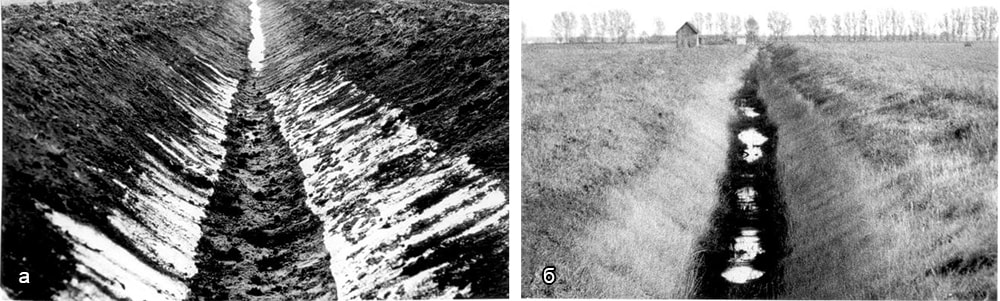

Рисунок 2. Вид на укрепленный канал на Полесской опытной мелиоративной станции (ПОМС): а – после присыпки биополотна тонким слоем почвогрунта; б) – после образования армированной дернины.

Таблица 1. Результаты обработки диаграмм жесткости дернового армированного покрова и почвогрунта под ним на откосах канала (ПОМС)

| Координаты точек записи диаграмм | Данные для дернового покрова, армированного биополотном | Данные для почвогрунта под дерновым покровом | ||||||||||||||

| Уср, мм | УАср, мм | Рср, Н | РАср, Н | Pср, МПа | PА, МПа | qAср, Мпа/м | S2, мм | С, Н/мм | Уср, мм | УАср, мм | Рср, Н | РАср, Н | Pср, МПа | PА, МПа | qAср, Мпа/м | |

| Низ откоса | 8,6 | 12 | 122,1 | 170,4 | 1,56 | 2,17 | 60 | 4,0 | 7,0 | 56,0 | 99,4 | 0,71 | 1,27 | 10 | ||

| Средина откоса | 12,0 | 20 | 170,4 | 284,0 | 2,17 | 3,62 | 90 | 78,5 | 14,2 | 9,0 | 15,0 | 127,0 | 213,0 | 1,62 | 2,71 | 50 |

| Верх откоса | 7,6 | 17 | 107,9 | 241,4 | 1,37 | 3,08 | 50 | 5,0 | 12,0 | 71,0 | 170,4 | 0,90 | 2,17 | 40 | ||

| Данные для откосов, укрепленных посевом трав (контрольные участки) | ||||||||||||||||

| Низ откоса | 6,0 | 9 | 85,2 | 127,8 | 1,09 | 1,63 | 30 | 4,2 | 7,3 | 59,6 | 103,6 | 0,76 | 1,32 | 30 | ||

| Средина откоса | 5,0 | 12 | 71,0 | 170,4 | 0,90 | 2,17 | 40 | 78,5 | 14,2 | 4,2 | 7,3 | 59,6 | 103,6 | 0,76 | 1,32 | 32 |

| Верх откоса | 5,9 | 12 | 83,8 | 178,4 | 1,07 | 2,17 | 40 | 4,6 | 8,2 | 65,3 | 116,4 | 0,83 | 1,48 | 30 | ||

Таблица 2. Показатели механической прочности армированного дернового покрова

| Координаты точек взятия образцов (.рис.1 а,б) | Уср, мм | УАср, мм | Усиление разрыва образца, Н | Толщина дернины, мм | Величина деформации удлинения образца, мм | Среднее напряжение на разрыв, МПа | Удельная работа на разрыв, Дж/см3 | ||

| Рср | Рср.max | Gср | GАср | ||||||

| Низ откоса | 3,2 | 4,9 | 45,4 | 83,8 | 30 | 42 | 0,148 | 0,251 | 0,031 |

| Средина откоса | 5,4 | 7,3 | 76,7 | 103,6 | 40 | 50 | 0,188 | 0,254 | 0,047 |

| Верх откоса | 8,3 | 12,1 | 117,6 | 171,8 | 50 | 65 | 0,229 | 0,337 | 0,074 |

| Данные для откосов, укрепленных посевом трав (контрольные участки) | |||||||||

| Низ откоса | 2,4 | 3,7 | 34,1 | 52,5 | 30 | 15 | 0,111 | 0,172 | 0,010 |

| Средина откоса | 3,3 | 4,2 | 46,9 | 59,6 | 30 | 26 | 0,153 | 0,172 | 0,20 |

| Верх откоса | 5,1 | 6,7 | 72,4 | 95,1 | 40 | 39 | 0,176 | 0,233 | 0,034 |

Таким образом, прочностные характеристики армированного дернового покрова на канале (ШМС) подтверждают выводы лабораторных исследований о высокой эффективности применения биополотна для укрепления нижней части откосов каналов [2].

Устойчивость армированного дернового покрова на размыв проверялась по методике, изложенной [2]. При этом на лотке закреплялись образцы размером 600x150x40 мм (рис.3 а,б).

Известно, что развитие водной эрозии зависит от следующего ряда взаимосвязанных факторов: эрозийной способности грунта, коэффициента заложения откосов, интенсивности дождя, продолжительности воздействия дождя на почвогрунт, состояния поверхности почвогрунтов и др. [2].

Параметром, связывающим все факторы в математическую модель, т.е. критерием оптимизации может быть количество смываемого с откосов почвогрунта в русло канала, что более полно характеризует результаты процессов водной эрозии.

На параметр оптимизации оказывает сильное влияние три существенных фактора: интенсивность дождя, продолжительность воздействия дождя на почвогрунт и коэффициент заложения откосов.

Тогда критерий оптимизации при взаимодействии указанных факторов можно описать функцией

![]() (3)

(3)

где Gnr _ количество смытого почвогрунта;

Lg — интенсивность дождя;

t — время продолжительности дождевания откосе;

m — коэффициент заложения откосов.

Основной уровень варьирования каждого фактора и их интервалы устанавливаем на основании поисковых опытов, результатов теоретических исследований и априорной информации (табл.3).

Таблица 3. Условия функционирования факторов

| Факторы | Lg | t | m |

| Кодовое обозначение факторов | X1 | Х2 | Х3 |

| Размерность | мм/мин | мин | |

| Основной уровень (Х0=0) | 1,175 | 12,5 | 1,5 |

| Единица варьирования | 0,825 | 7,5 | 0,5 |

| Верхний уровень (Xi=+1) | 2 | 20 | 2 |

| Нижний уровень (Xi=-1) | 0,350 | 5 | 1 |

Рисунок 3. Образцы дернины, выращенной с применением биополотна на канале ПОМС: а – на участке с минеральным почвогрунтом, б – на участке с торфяной прослойкой

Дождевание образцов осуществлялось по общепринятой методике [2]. Смытый с лотков грунт собирался в ящики, установленные в нижней части откосов, просушивался до естественной влажности и взвешивался. В процессе исследований велись постоянные наблюдения за состоянием образцов на лотке. Интенсивность дождевания регулировалась сменой насадок на гидрометателе гидросеялки ПО-2А.

Для рассматриваемого случая факторы устанавливаются на двух уровнях, что принято обозначать: эксперимент типа 2nФ. Тогда число опытов определим по формуле (4).

![]() (4)

(4)

где Р – число уровней;

nф – число факторов.

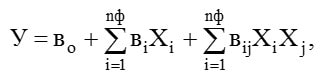

На первом этапе планирования изучали процесс на линейной модели, уравнение регрессии которой тлеет вид (5)

(5)

(5)

где Xi и Xj – кодированное значение факторов;

Bо — свободный член, равный выходу при Хо=0;

Bij — коэффициент регрессии соответствующих факторов двойного воздействия.

Комбинации условий проведения экспериментов выражаем в виде матричных таблиц, сочетаний разных уровней рассматриваемых факторов (табл.4, 5).

Таблица 4. Матрица РЦКП для nф = 3 и результаты эксперимента на устойчивость армированного

дернового покрова на размыв, выращенного на минеральном грунте

| № опыта | Х1 | Х2 | Х3 | Повторности | |||

| У1 | У2 | У3 | У | ||||

| 1 | — | — | — | 0.0012 | 0.0079 | 0.0040 | 0.00435 |

| 2 | + | — | — | 0.0393 | 0.0467 | 0.0315 | 0.03916 |

| 3 | — | + | — | 0.0327 | 0.0064 | 0.0287 | 0.02660 |

| 4 | + | + | — | 0.2211 | 0.1417 | 0.0250 | 0.12926 |

| 5 | — | — | + | 0.0091 | 0.0097 | 0.0026 | 0.00713 |

| 6 | + | — | + | 0.1511 | 0.0552 | 0.0242 | 0.07683 |

| 7 | — | + | + | 0.0571 | 0.0741 | 0.0406 | 0.05726 |

| 8 | + | + | + | 0.3178 | 0.4299 | 0.3175 | 0.35506 ! |

| Звездные точки | |||||||

| 9 | -1,68 | 0 | 0 | 0.0070 | 0.0472 | 0.1213 | 0.05850 |

| 10 | +1,68 | 0 | 0 | 0.2431 | 0.1437 | 0.2737 | 0.22016| |

| 11 | 0 | -1,68 | 0 | 0.1553 | 0.0901 | 0.0266 | 0.09066 |

| 12 | 0 | +1,68 | 0 | 0.0844 | 0.0228 | 0.2319 | 0.11303 |

| 13 | 0 | 0 | -1,68 | 0.0242 | 0.0328 | 0.0515 | 0.36166 |

| 14 | 0 | 0 | +1,68 | 0.0680 | 0.2255 | 0.0886 | 0.12736 |

| Центральные точки | |||||||

| 15 | 0 | 0 | 0 | 0.1077 | 0.0775 ‘ | 0.0672 | 0.08413 |

| 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0859 | 0.0672 | 0.0739 | 0.07430 |

| 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0867 | 0.0066 | 0.1062 | 0.06650 |

| 18 | 0 | 0 | 0 | 0.1139 | 0.0608 | 0.1225 | 0.09906 |

| 19 | 0 | 0 | 0 | 0.1073 | 0.0608 | 0.0705 | 0.07953 |

| 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.1319 | 0.0152 | 0.04950 |

Таблица 5. Матрица РЦКП для nф = 3 и результаты эксперимента на устойчивость армированного

дернового покрова на размыв, выращенного на торфянике

| № опыта | Х1 | Х2 | Х3 | Повторности | |||

| У1 | У2 | У3 | У | ||||

| 1 | — | — | — | 0.00839 | 0.00699 | 0.00744 | 0.00761 |

| 2 | + | — | — | 0,00222 | 0.00259 | 0.00310 | 0.00264 |

| 3 | — | + | — | 0.00766 | 0.00856 | 0.00845 | 0.00822 |

| 4 | + | + | — | 0.02599 | 0,02256 | 0.00249 | 0.0170 |

| 5 | — | — | + | 0.00137 | 0.00154 | 0.00100 | 0.00130 |

| 6 | + | — | + | 0.01312 | 0.01109 | 0.00970 | 0.01130 |

| 7 | — | + | + | 0.03132 | 0.02347 | 0.02646 | 0.02708 |

| 8 | + | + | + | 0.06152 | 0.05043 | 0.05923 | 0.06039 |

| Звездные точки | |||||||

| 9 | -1,68 | 0 | 0 | 0.00201 | 0.00180 | 0.00279 | 0.00219 |

| 10 | +1,68 | 0 | 0 | 0.02018 | 0.02697 | 0.01852 | 0.02189 |

| 11 | 0 | -1.68 | 0 | 0.01009 | 0.01765 | 0.00908 | 0.01227 |

| 12 | 0 | +1.68 | 0 | 0.04718 | 0.05284 | 0.05444 | 0.05149 |

| 13 | 0 | 0 | -1.68 | 0.00300 | 0.00257 | 0.00206 | 0.00254 |

| 14 | 0 | 0 | +1.68 | 0.02559 | 0.03120 | 0.02532 | 0.02737 |

| Центральные точки | |||||||

| 15 | 0 | 0 | 0 | 0,03134 | 0,03556 | 0,02787 | 0,03159 |

| 16 | 0 | 0 | 0 | 0,02961 | 0,03117 | 0,03457 | 0,03178 |

| 17 | 0 | 0 | 0 | 0,03158 | 0,02690 | 0,03262 | 0,03037 |

| 18 | 0 | 0 | 0 | 0,03459 | 0,02944 | 0,02814 | 0,03072 |

| 19 | 0 | 0 | 0 | 0,02742 | 0,03346 | 0,03423 | 0,03171 |

| 20 | 0 | 0 | 0 | 0,03607 | 0,02913 | 0,02598 | 0,03039 |

Расчет коэффициентов и анализ полученных уравнений регрессий первого порядка производили по известной методике. В результате вычислений оказалось, что расчетный критерий Фишера (Fкр) больше табличного (F). В этом случае уравнения регрессии первого порядка неадекватно описывают изучаемые процессы.

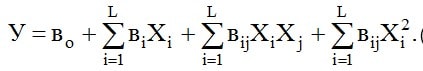

Следовательно, перейдем к планированию второго порядка и получению уравнений регрессии в виде полного квадратного полинома (6)

(6)

(6)

Во второй части матричных таблиц 4 и 5 расположены результаты проведенных дополнительных опытов. На основании опытных данных и в соответствии с принятой матрицей рентабельного центрального композиционного плана (РЦКП) вычислены коэффициенты уравнений и подтверждена гипотеза об адекватности модели. В итоге получены уравнения регрессии размыва образцов армированных травяных ковров, выращенных на минеральных и торфяных грунтах (7) и (8)

![]() (7)

(7)

![]() (8)

(8)

В уравнениях (7) и (8) имеет место ограничение факторов, а именно:

0,35 ≤ Lg ≤ 2

5 ≤ t ≤ 20

1 ≤ m ≤ 2

Анализ уравнений (6) и (7) показывает, что наибольшее воздействие на эрозийные процессы почвогрунтов оказывают факторы X1 и Х2. Из литературных источников известно, что одной из главных причин разрушения незакрепленных откосов является поверхностный сток [3]. Следовательно, полученные результаты регрессивного анализа полностью согласуются с выводами многих ученых и дают количественную оценку воздействия каждого из рассмотренных факторов на эрозийные процессы дернового покрова.

На основании вышеприведенных уравнений регрессий по известной методике получены оптимальные значения факторов Х1, Х2 и Х3 в приведенном масштабе, которые соответственно равны для: уравнения (7) -0,5727, -0,6210 и -0,4818 и уравнения (8) -0,7178, -2,3336 и -1,0797.

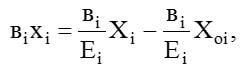

Раскодирование полученных факторов осуществим по формуле (9)

(9)

(9)

где Xi — значение фактора в приведенном масштабе;

Xi — именованная величина в размерности фактора;

Xоi — натуральное значение фактора на нулевом уровне;

Ei — натуральное значение интервала варьирования фактора.

Следовательно, оптимальные значения факторов Lg, t и m для уравнения (7) соответственно равны Lg=0,702 мм, t=,85 мин, m=l; для уравнения (8) -Lg= 0,6 мм/мин, t=4,6 мин и m=1.

Дождевание укрепленных биополотном откосов каналов в режиме с использованием полученных оптимальных значений рассматриваемых факторов (Lg, t и m) показало, что полностью прекращается смыв почвогрунта с откосов за счет увеличения водопоглощающей способности армированного дернового покрова, уменьшения скорости стекающей воды и увеличения сопротивления дерновой поверхности размыву.

Исходя из вышеприведенного, следует:

Выводы

1. В зависимости от плодородия и вида укрепляемых почвогрунтов на откосах обоснованы и выбраны составные элементы армированных непроросших травяных ковров.

2. На основании результатов исследований биополотна разработаны механизированные технологии укрепления откосов каналов и других гидросооружений, которые широко внедряются в мелиоративном производстве. Кроме того, разработаны способы укладки и крепления биополотна к поверхности почвогрунта на откосах каналов [3,4,5].

3. На основании результатов исследований разработан комплект конструкторской документации на машину для изготовления травяных непроросших армированных ковров МИК-500, устройство ОКА-0,5 к АУГ-3 и оборудование для изготовления биополотна и планировщик-рыхлитель НО-10 [2,3,4,5,11,12].

В настоящее время разрабатываются рекомендации по применению механизированных технологий укрепления нижней части откосов непроросшими травяными коврами.

Все технические решения защищены авторскими свидетельствами на изобретения [6,7,8,9,10,11].

4. Использование механизированных технологий укрепления нижней части откосов каналов и других гидросооружений армированными непро-росшими коврами на базе предложенных средств механизации и оптимальных режимов их работы обеспечивает снижение затрат труда на один гектар укрепляемых откосов в 1,14…6,15 раза, удельных текущих затрат — 3,10…7,95 раза, удельной энергоемкости и металлоемкости технологического процесса, соответственно, в 3,40…8,25 и 4,8…8,3 раза. Коэффициент изменения производительности и уровень интенсификации технологических процессов соответственно равны 1,25…1,75 и 66…82% [2].

Summary

В. Кондратьев, Т.Свиридович «Результаты теоретических и экспериментальных исследований показателей качества защитных свойств армированного дернового покрова».

Многолетними наблюдениями (1996-2014 гг.) установлено, что земляные гидросооружения укрепленные армированной дерниной обеспечивают долговечность эксплуатации всего объекта более чем в 1,5 раза в сравнении с защитой их одерновкой посевом трав.

Библиографический список

1. Практикум по сельскохозяйственным машинам./ Учебное пособие для ВУЗов/ В.А.Скотников, В.Н. Кондратев и др.; под общ. ред. В.А.Скотникова. – Минск: Ураджай, 1984. – С.304-310.

2. Свиридович Т.Г. Технология укрепления русловой части каналов армированными коврами: лис…. канд.технич.наук/ Т.Г.Свиридович. – Минск, 1998 – 303 с.

3. Способ изготовления ковра с семенами трав и используемая в нем композиция. пат.2884 Республика Беларусь, М Кл.6А 01С 1/04. А 01G7/00, Е 01С 13/00, Е 02Д 17/00, Е 02 Е 3/12. заявка №960446, заяв. 29.08.1996/ В.Н.Кондратьев, В.Ф. Карловский, М.Г. Костылев, А.А. Ларченко, В.А. Степанов, Т.Г.Свиридович, патентообладатель БелНИИМиЛ.

4. Материал для укрепления откосов земляных и водоотводящихся сооружений. пат.№3747 Республика Беларусь, М Кл 6 Е02Д 17/20, Е02В 3/12. заявка №970529, заяв.09.10.1997/ В.Н.Кондратьев, В.Ф. Карловский, М.Г. Костылев, А.А. Ларченко, В.А. Степанов, патентообладатель БелНИИМиЛ.

5. Биополотно. пат №7950 Республика Беларусь, М Е02Д 17/20, А01С 1/04, заявка №а20030193, заяв.04.03.2003/ Кондратьев В.Н., Райкевич Н.Г., Прокопович Н.Н., заявитель и патентообладатель РУП «БелНИИМиЛ».

6. Способ изготовления биоковров для укрепления земляных сооружений. пат №11012 Республика Беларусь. МПК (2006) Е02Д 17/20, заявка №а20050949, заяв. 04.10.2005/ Кондратьев В.Н., Кириленков И.В., заявитель и патентообладатель РУП «БелНИИМиЛ».

7. Цистерна гидросеялки. пат №6373 И Республика Беларусь. МПК (2009) В65Д 88/00, А01С 7/00, В28С 5/00, заявка №и20091081, заяв.21.12.2009/ Кондратьев В.Н., Райкевич Н.Г., Прокопович Н.Н., заявитель и патентообладатель РУП «Институт мелиорации».

8. Сменное оборудование для гидропосева трав. пат.№5124И. Республика Беларусь. МПК (2006), А01С 7/00, А01С 7/08, заявка №и20080672, заяв. 26.08.2008/ Кондратьев В.Н., Райкевич Н.Г., Пекур В.Н., Бельский А.С., патентообладатель РУП «Институт мелиорации».

9. Устройство для подкормки растений, пат.№5374М. Республика Беларусь, МПК (2006) А01С 23/00, заявка №и20080831, заяв. 11.11.2008/ Кондратьев В.Н., Райкевич Н.Г., Прокопович Н.Н., патентообладатель РУП «Институт мелиорации».

10. Гидрооборудование агрегата для ухода за сооружениями. пат.№6033И. Республика Беларусь. МПК (2009). А01С 7/00, заявка №и20090721, заяв. 21.08.2009/ Кондратьев В.Н., Райкевич Н.Г., Пекур В.Н., Прокопович Н.Н., патентообладатель РУП «Институт мелиорации».

11. Рабочий орган планировщика-рыхлителя. пат №5158И. Республика Беларусь. МПК (2006) А01С 7/08, заявка №и20080500, хаяв. 18.06.2008/ Кондратьев В.Н., Райкевич Н.Г., Пекур В.Н., Спиркин А.В., патентообладатель РУП «Институт мелиорации».

12. Разработать агрегат для ухода за агротехническими сооружениями: Отчет НИР (заключ.)/ РУП «Институт мелиорации» НАН Беларуси: рук. темы В.Н.Кондратьев. – Минск, 2009. – 91 с. — №ГР 20067119.