СНИЖАЕТ ЧАСТОТУ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Назад в рубрику

«Способ хирургического лечения эвентрации в гнойную рану» (патент Республики Беларусь № 21024, МПК (2006.01): A 61B 17/00; авторы изобретения: С.Д.Федянин, А.А.Коваленко, Л.Е.Криштопов, М.Г.Сачек, В.К.Окулич; заявитель и патентообладатель: Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»).

Способ относится к хирургии и может быть применен для лечения пациентов с эвентрацией в гнойную рану.

Задача изобретения — разработка способа хирургического лечения эвентрации в гнойную рану, позволяющего снизить частоту послеоперационных осложнений.

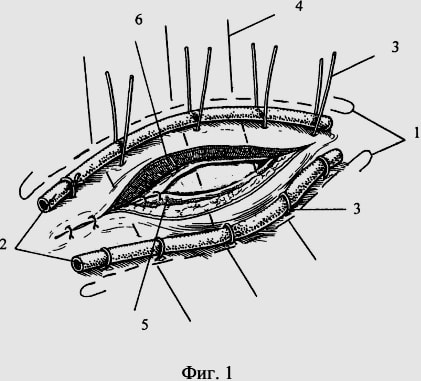

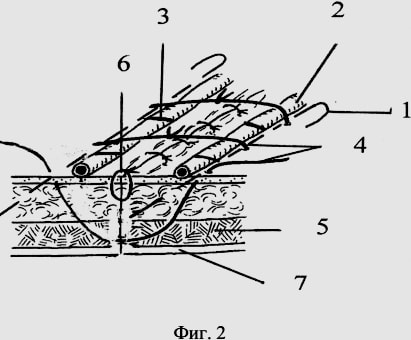

Изобретение поясняется авторами фигурами: на фиг. 1, 2 представлены схема ушивания раны брюшной стенки («вид сверху» и «вид в разрезе», соответственно).

Способ осуществляется следующим образом. Производят хирургическую обработку с иссечением краев гнойной раны. Рану тщательно обрабатывают 1 % раствором диоксидина с экспозицией 5 мин и осушивают. «Зажимами Микулича» захватывают края апоневроза (5, фиг. 1; 5, фиг. 2) и поднимают брюшную стенку. После этого под контролем зрения и пальцев снизу вверх через кожу, подкожную клетчатку максимально близко к апоневрозу на расстоянии 5 см от края раны проводят «спицу Киршнера» (1, фиг. 1; 1, фиг. 2) диаметром 2 мм таким образом, чтобы она вошла под кожу ниже нижнего угла раны, а вышла на кожу выше верхнего угла раны. В результате спицы проводят параллельно краям раны с двух сторон и концы их остаются выступающими над кожей живота. Длину спиц подбирают соответственно размерам раны. После этого чрескожно (с захватом спиц с наружной стороны) большой изогнутой иглой накладывают удерживающие швы (4, фиг. 1; 4, фиг. 2), проводя толстую капроновую нить между апоневрозом (5, фиг. 1; 5, фиг. 2) и брюшиной (7, фиг. 2) краев раны. В результате нить захватывает обе спицы. Швы отстоят друг от друга на 4-5 см. Укладывают две силиконовых трубки (2, фиг. 1; 2, фиг. 2) диаметром 1 см параллельно длине раны кнутри от мест прохождения нитей удерживающих швов через кожу. Трубки фиксируют к коже отдельными узловыми швами (3, фиг. 1; 3, фиг. 2) толстой капроновой нитью на расстоянии 4-5 см друг от друга. Затем накладывают швы на апоневроз (5, фиг. 1; 5, фиг. 2.) капроновой нитью, которые завязывают, сближая края раны сводя нити удерживающих швов. Удерживающие швы завязывают. Кожу и подкожную клетчатку (6, фиг. 1; 6, фиг. 2) ушивают одним рядом простых узловых швов. Между швами рану дренируют резиновыми выпускниками. Удерживающие швы снимают после заживления раны, спицы удаляют.

Положительным эффектом данного изобретения является то, что создаются благоприятные условия для заживления операционной раны. В результате уменьшается число осложнений в послеоперационном периоде.